3. Lehr- und Lernziele

Abschnittsübersicht

-

Grundsätzlich sollte ein Lehrziel jeder Vermittlung das Erreichen bestimmter Lernziele als erfolgreiche Konsequenz des Prozesses definieren.

Lernziele gilt es dabei vorab zu präzisieren, um im Sinne des Constructive Alignment (1.3) eine didaktisch sinnvolle Konzeption des Lehrsettings zu gewährleisten.

Im Zuge der Bologna Reform (1999) wurde eine länderübergreifende Transparenz von Qualifikationen und Leistungen angestrebt, die bzgl. der Lernziele eine Kompetenzorientierung fokussiert.Im folgenden Abschnitt sollen Lehr- und Lernziele anhand klassischer Taxonomien und Modelle erläutert und in den bildungspolitischen Diskurs eingeordnet werden. Darüber hinaus sollen Schlussfolgerungen für eine hybride Lehre gezogen und Anwendungsszenarien diskutiert werden.-

3.1 Lernziel-Taxonomie nach Bloom (1972)

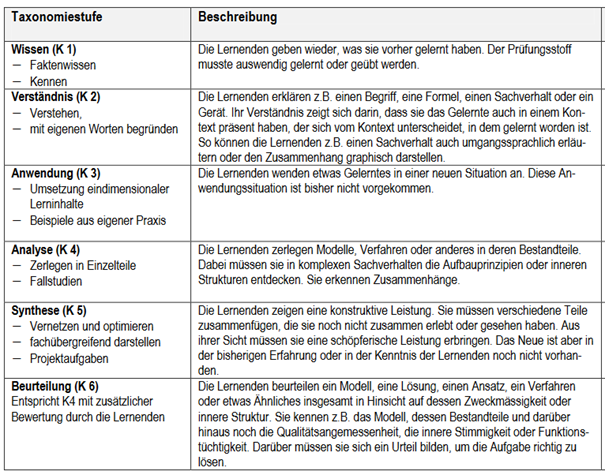

Versucht man Lernziele als eine Art Modell zusammenzufassen, so stößt man in der Literatur zumeist auf die Lernziel-Taxonomie nach Bloom (1972):

(Quelle: http://www.sbk-zh.ch/files/pdf/AGB/Taxonomiestufen_Bloom.pdf [09.11.2021])

Auffallend in der Bloomschen Taxonomie ist bereits die Kompetenzorientierung, die sich in der Anwendung und der Analyse widerspiegelt und in der heutigen Output-Orientierung (siehe Bologna-Reform) vieler Curricula wiederfindetBloom differenzierte die sechs Lernzielstufen dann noch in Wissensdimensionen: faktisch, konzeptionell und prozedural (vgl. Bloom, 1972).Vereinfacht beschrieben meint Bloom hiermit Faktenwissen, Wissen in einen größeren Kontext bzw. eine Struktur einordnen können (konzeptionell) und fachspezifische Abläufe, Techniken und Methoden (prozedural) kennen und anwenden können. -

3.2 Taxonomie nach Anderson und Krathwohl (2001)

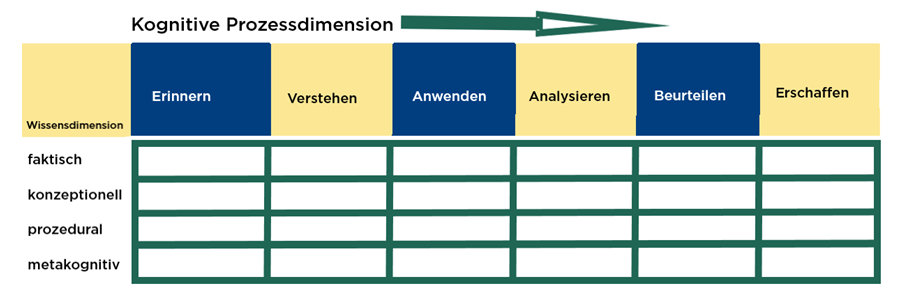

Anderson und Krathwohl (2001) haben die Bloomsche Taxonomie revidiert und erweitert.

In ihrem erweiterten Modell werden die Wissensdimensionen von Bloom (faktisch, konzeptionell und prozedural) noch um die Ebene metakognitiv ergänzt.

Metakognitiv meint auf einer abstrakeren Ebene hier das Wissen über die eigene Erkenntnis. Es wird keine Art des Wissens beschrieben, sondern die Fähigkeit eigenes Wissen im Kontext wahrzunehmen, zu erkennen und realisieren.

(Abb.1: Lernziel-Taxonomie von Anderson und Krathwohl, Quelle: eigene Darstellung nach Anderson (2014))

Die Universität Zürich hat mit dem Modell TAMAS (Taxonomie-Matrix zur Analyse und Selbstevaluation von Hochschullehre) eine Überführung des theoretischen Modells in die Praxis vorgestellt, welches der Planungssicherheit von Lehrenden dienen und Lehrqualität sicherstellen soll. -

3.3 Lernziele definieren

Wie definiert man nach den vorangegangenen Kapiteln nun Lernziele, welche Modelle und Theorien können Lehrende nutzen und wie überprüft man diese?Weiterführende Informationen und Handreichungen finden sich u.A. bei Lidl & Degenring (2018). -

3.3.1 Kompetenzen vs Wissen

Kompetenzen beschreibt Weinert (2001: 27) als

„[…]die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernten kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“

Aufgrund dieser Definition lässt sich auch eine Abgrenzung zu reinem Wissen tätigen, da bei Kompetenzen der zielgerichtete Einsatz von Wissen mit einer bestimmten Absicht und Ergebniserwartung einhergeht. Situativ Probleme zu lösen und dabei auf eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten zurückgreifen zu können, im Einklang mit persönlichen Überzeugungen, Haltungen und Werten, beschreibt ein kompetenzorientiertes Handeln.Eine Differenzierung von Kompetenzen findet sich hier im nachfolgenden Abschnitt (Bologna Reform) wieder.Was aber meint genau Wissen?Philosophisch betrachtet definierte Platon Wissen als „[…] wahre, begründete Überzeugung“ (1981: 201c). Diese Definition findet auch heute noch Vertreter, lässt aber Zweifel zu und stützt den Wissensbegriff nicht in all seinen Ausprägungen und Verwendungen (vgl. Gottschalk-Mazouz, 2007).

Aristoteles differenzierte Wissen nach Wahrnehmung, Erinnerung, Erfahrung, Kunst und Weisheit (vgl. ebd.). Hier wurde bereits eine Unterscheidung nach praktischem und theoretischem Wissen vorgenommen.

Ein Verständnis von Wissen „[…] als bestimmte menschliche Tatsachenerkenntnis“ (Brendel, 2017: 331) findet sich in der abendländischen Philosophie wieder.

Unabhängig von den verschiedenen Definitionen und Ansätzen Wissen etymologisch zu erklären, sollen nachfolgend die gängigen Unterscheidungen kurz erläutert werden:Explizites vs. Implizites Wissen

Explizites Wissen ist dokumentiert und eindeutig in unterschiedlichen Medien codiert/publiziert, es ist zugänglich für Interessiere (z.B.: Abläufe, Berichte etc.). Regel- und Faktenwissen fällt u. A. unter explizites Wissen.

Implizites Wissen dagegen beschreiben Fertigkeiten, die man häufig unbewusst anwendet, aber nicht zwingend erklären kann. Darüber hinaus ist dieses Wissen erfahrungsgebunden, läuft automatisch und intuitiv ab (Bsp.: Fahrrad fahren).

Deklaratives vs. prozedurales Wissen

Deklaratives Wissen ist geprägt von Erinnerungen und Faktenwissen (episodisches und semantisches Gedächtnis) und von theoretischer Natur. Der Abruf spezifischer Informationen und dessen Wiedergabe beschreibt diese Wissensausprägung.

Prozedurales Wissen kann auch als Handlungswissen eingeordnet werden, welches auf deklarativem Wissen basiert, zielgerichtet ist und ein bestimmtes Verfahren bzw. eine Verarbeitung initiiert.

Experten zeichnen sich z.B. durch Routine aus, indem sie viele Situationen oder Probleme schon erlebt, Bewältigungsstrategien entwickelt und miteinander verknüpft haben (vgl. Seel, Ifenthaler, 2009). Situatives, prozedurales Wissen ist damit ein Merkmal von Expertentum. -

Bologna Reform

Bologna und die Folgen für Bildungsprozesse

Im Zuge der Bologna-Reform im Jahre 1999 wurde ein Qualifikationsrahmen geschaffen, der Leistungen vergleichbar machen soll und eine Anerkennung verschiedener, länderübergreifender Bildungsabschlüsse möglich macht. Es gilt diesbezüglich Lernergebnisse und Kompetenzen zu formulieren, die einen Perspektivwechsel beschreiben. Von einer sogenannten Input-Orientierung, bei der Lerninhalte im Fokus stehen, hin zu einer Output-Orientierung. Hierbei stehen die Lernergebnisse im Fokus und entsprechende Kompetenzen, die erlernt werden sollen.

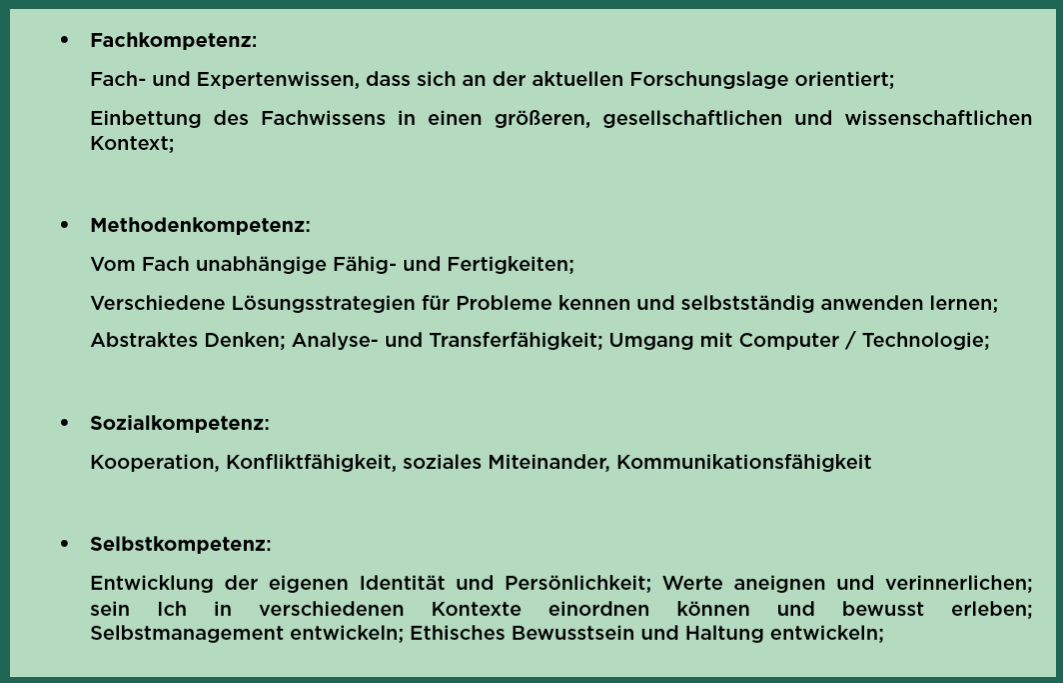

Differenziert wird hierbei dann nach Fachkompetenz, aber eben auch in allgemeine, fachübergreifende Kompetenzen, wie z.B. Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz.

(vgl. Kopf et al. (2010))Sozialkompetenz und Selbstkompetenz werden im Curricula (=Lehrplänen) zumeist unter Personale Kompetenz subsummiert. Gegenstück dazu bietet die Fachkompetenz, welche Wissen und Fertigkeiten definiert und entsprechende Anforderungen formuliert.Medienkompetenz

(vgl. Kopf et al. (2010))Sozialkompetenz und Selbstkompetenz werden im Curricula (=Lehrplänen) zumeist unter Personale Kompetenz subsummiert. Gegenstück dazu bietet die Fachkompetenz, welche Wissen und Fertigkeiten definiert und entsprechende Anforderungen formuliert.MedienkompetenzEine besondere Rolle kommt der Medienkompetenz im Diskurs um die Kompetenzorientierung in Bildungsprozessen zu. Aufgrund der technischen und digitalen Entwicklung in der Gesellschaft allgemein, aber auch im bildungspolitischen Kontext, stellt die Medienkompetenz eine fächerübergreifende Kompetenz dar, die mittlerweile unabdingbar und für gesellschaftliche Teilhabe essentiell geworden ist.

Kampmann & Schwering (2017: 23) bescheinigen Medienkompetenz „[…]eine fächerübergreifende Relevanz, die sich auch in der Lehrerbildung stärker niederschlagen muss.“Die Digitalisierung innerhalb von Schulen und Hochschulen veranlasst Kerres (2020: 3) entsprechende Kompetenzen wie folgt einzuordnen: „[…]nicht als zusätzlichen Platz im Gefüge von Curricula, sondern fragt nach den Folgen für alle vorhandenen Fächer und Stufen, für Bildungsziele und -inhalte, für Unterrichtsmethoden und -medien, für Schulentwicklung und -kultur.“

Baackes (1997) gängige Unterteilung von Medienkompetenz in Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung dient zur Differenzierung entsprechender Kompetenzen. -

De- und Rekontextualisierung

Der Kontext bzw. der Zusammenhang, in dem sich Lernprozesse bei Lernenden einstellen, unterliegt u.A. immer bestimmten, situativen Gegebenheiten, Rahmenbedingungen und didaktischen Settings. Die Genese und die Anwendung von Wissen (als Ergebnis von Lernprozessen) soll im Sinne einer Kompetenzentwicklung über Strategien der De- und Rekontextualisierung gefestigt werden und Transformierbarkeit ermöglichen.

Die Lernenden nutzen z.B. eine erlernte Methode oder eine Bewältigungsstrategie für ein Problem in einem völlig neuen Lernkontext, dekontextualisieren somit vom alten (Lern-) Zusammenhang und festigen über erneutes Wiederholen diese Herangehensweise (rekontextualisiert). Es entwickelt sich Kompetenz und ein bewusstes Lernen:

„Wissen wird bei der Kontextorientierung kontextualisiert erworben, jedoch -‐ wie wir aus der Neurobiologie wissen -‐ dekontextualisiert gespeichert und rekontextualisiert gefestigt. Andernfalls entwickelt sich keine Wissensstruktur, die vom Kontext gelöst ist. Das neue Wissen wurde in einem bestimmten Kontext gelernt (= Lernkontext). Damit es aber verfügbar wird, muss es vom Kontext gelöst werden (Dekontextualisierung). Nachhaltiges Wissen wird in Begriffs-‐ und Wissensnetzen verankert. Darüber hinaus wird in diesem Schritt Lernbewusstheit hergestellt, indem der Lernzuwachs dem Lerner deutlich und bewusst wird.“(Leise, J., 2015: 6)

Erläuterung der Begrifflichkeiten:

Dekontextualisierung bezeichnet also einen Prozess, bei dem man z.B. Fertigkeiten oder Konzepte auf andere Situationen bzw. in einem anderen Zusammenhang übertragbar anwendet. Eine Aufgabe bzw. deren Bearbeitung, die beispielsweise Schlussfolgerungen über eine bestimmte Säugetierart aus einer Fachliteratur erfordert, kann dekontextualisierend auch auf Fachliteratur über Reptilien angewandt werden. In beiden Arbeitsaufträgen wird das Ziehen von Schlussfolgerungen geübt, die aber andere Themengebiete umfassen (vgl. Hattie, 2013: 244).

Rekontextualisierung bezieht sich auf das (erneute, d. h. wiederholte) Interpretieren eines Inhaltes im Zusammenhang.

Rekontextualisierung im digitalen Kontext:

Die Möglichkeit, durch serielle Reihung, flexible Neuordnung, Einbettung und Vernetzung digitaler Objekte neuen Sinn zu generieren. Digitale Phänomene wie Hyperlinks, Metakommentierungen mit Hashtags, Memes oder interaktive Timelines auf Social Media Plattformen liefern hierfür anschauliche Beispiele. -

3.3.2 Richt-, Grob-und Feinziele

Eine Unterscheidung von Lernzielen in ein übergeordnetes Richtlernziel, in konkrete Groblernziele und anschließend in Feinlernziele dient als Hilfestellung für Lehrende, die Unterricht oder ein bestimmtes Lernsetting konzipieren.

Das Richtlernziel beschreibt ein Lernfeld, in dem der Lernende Kompetenzen erlangen soll. Die Kompetenzen sollten hier auch schon umschrieben werden, ohne zu sehr ins Detail zu gehen.

Bei den Grobzielen gilt es Fähig- und Fertigkeiten genau zu benennen, handlungsnah und anwendungsbezogen auf den Kontext des Lehrsettings ausgerichtet.

Feinlernziele beziehen sich auf einzelne Lerneinheiten oder –module, konkretisieren die jeweiligen Teilziele dieser Einheiten und bauen didaktisch aufeinander auf. Hierbei werden die zuvor in Grobzielen definierten Kompetenzen in beobachtbares Endverhalten und/oder den Zuwachs an Wissen präzisiert. Häufig wird bei den Feinlernzielen noch in kognitive (Reproduktion, Reorganisation, Transfer, Problemlösung), affektive (Haltung, Werte, sozial-emotionale Ebene) und psychomotorische (Bewegungsabläufe, Koordination) Ziele unterschieden.

-

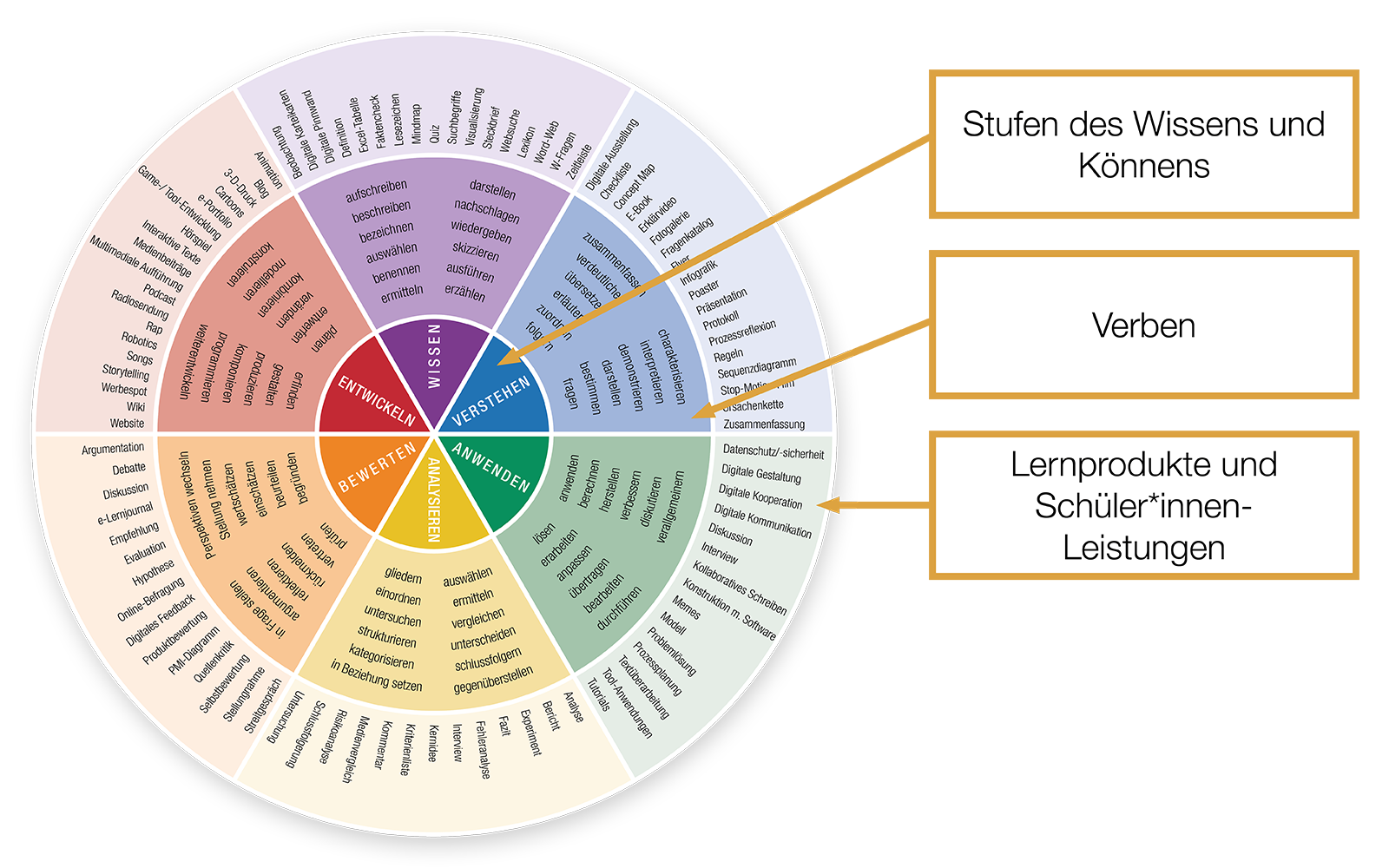

3.3.3 Kompetenzrad & Mediendidaktik

Das Kompetenzrad digital (Brägger & Steiner, 2022) dient als Hilfestellung für mediendidaktische Aufgabenformate, die unterschiedliche Kompetenzbereiche der Lernenden ansprechen sollen.Die in der Bloomschen Taxonomie formulierten Kompetenzniveaus werden hierbei mit entsprechenden Verben und konkreten Produkten/Aufgaben kombiniert.

Das Kompetenzrad digital (Brägger & Steiner, 2022) dient als Hilfestellung für mediendidaktische Aufgabenformate, die unterschiedliche Kompetenzbereiche der Lernenden ansprechen sollen.Die in der Bloomschen Taxonomie formulierten Kompetenzniveaus werden hierbei mit entsprechenden Verben und konkreten Produkten/Aufgaben kombiniert. -

3.4 Lernziele überprüfen

Lernziele, Leistungen und/oder Lerneffektivtät messbar und überprüfbar zu machen gestaltet sich als Herausforderung.

Lernziele, Leistungen und/oder Lerneffektivtät messbar und überprüfbar zu machen gestaltet sich als Herausforderung.Dies nicht zuletzt auch aufgrund bildungspolitischer Diskussionen, die eine formative gegen eine summative Bewertung stellen!

Grund für den Diskurs ist der Trend zur schülerzentrierten, aktiv-konstruktivistischen Didaktik, die den Lernprozess und die zu erwerbenden Kompetenzen fokussiert.

Die Digitalisierung und ihre Auswirkung auf Lehr- und Lernprozesse beeinflusst auch Prüfungsszenarien und soll im Kontext hier eingeordnet werden.

Wie kann es gelingen, qualitative Bewertungen transparent und evtl. unter Beteiligung der Lehrenden selbst durchzuführen?Stellen sich in Zeiten innovativer, hybrider Lehr- und Lernarragements nicht auch Fragen und neue Anforderungen an herkömmliche Bewertungsparadigmen? -

3.4.1 SMART Methode

Eine bewährte Möglichkeit, Lernziele überprüfbar zu machen, bietet die SMART-Methode.

Die Methode geht auf George T. Doran (1981) zurück, der die SMART-Methode als eine Art Checkliste verwendet und hier klare Kriterien definiert.

Lernziele werden anhand folgender Fragen analysiert:

S Sind sie Spezifisch (eindeutig)?

M Sind sie Messbar (beobachtbar/prüfbar)?

A Sind sie Anspruchsvoll (aber realistisch!)?

R Sind sie Relevant (berufsbildentsprechend)?

T Sind sie Terminiert (bis wann zu erreichen)? -

3.4.2 Leistung messen

Bewertungen und ein Messen von Leistung sind im bildungspolitischen Diskurs immer wieder komplexe Themengebiete, gibt es hier doch zahlreiche Ansätze und Methoden, die unterschiedlichen Theorien und Überzeugungen unterliegen.

Es gibt Untersuchungen, die eine Bewertung von Leistung sogar als lernhinderlich einstufen (vgl. Stern, T., 2020). Andererseits gibt es vielversprechende Ansätze, bei denen eine formative Leistungsbewertung, im Sinne von regelmäßigem Feedback im Lernprozess selbst, zu höherer Motivation und einem besseren Lernerfolg führen können (vgl. Hattie, Clark, 2018).

Die summative Bewertung am Ende eines Seminars, einer Klasse und/oder eines Schuljahres mit einer Note ist heutzutage zwar oftmals Standard, aber nicht immer zielführend und unter Umständen über formative Bewertungen teilweise abzulösen. Eine regelmäßige Überprüfung von Kompetenzen mit Hilfe entsprechender fachspezifischer Modelle scheint aktuellen Entwicklungen eher Rechnung zu tragen (vgl. Stern, 2020: 15ff). -

Kirkpatricks Modell

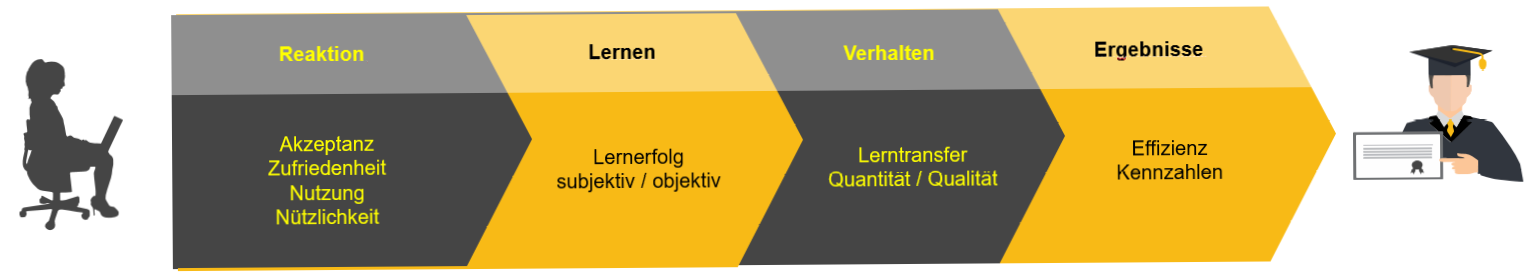

Ein Modell, welches vom Wirtschaftswissenschaftler Donald Kirkpatrick entwickelt wurde, evaluiert einen Lehr- und Lernprozess eines Individuums über vier aufeinanderfolgende Evaluationsstufen.

Das Modell wurde ursprünglich für Unternehmen bzw. aus einer wirtschaftlichen Sichtweise heraus entworfen, dennoch gibt es Anknüpfungspunkte zu einer Evaluation von Lernerfolg.

In der ersten Ebene (Reaktion) sollen Teilnehmer*Innen des Trainings eine erste Einschätzung und ihre Wahrnehmung zum erfolgten Lernprozess verbalisieren/dokumentieren.

In der ersten Ebene (Reaktion) sollen Teilnehmer*Innen des Trainings eine erste Einschätzung und ihre Wahrnehmung zum erfolgten Lernprozess verbalisieren/dokumentieren.In der zweiten Ebene (Lernen) soll überprüft werden, ob die Teilnehmer*Innen ihr Wissen erweitern konnten und/oder Kompetenzen dazu gewonnen haben.

In der dritten Ebene (Verhalten) soll über einen gewissen Zeitraum ermittelt werden, ob die Teilnehmer*Innen ihr Verhalten am Arbeitsplatz/im Klassenraum/im Online-Kurs o.Ä. aufgrund der neu erworbenen Kompetenzen bzw. Fähig- und Fertigkeiten anpassen.

Die komplexe, letzte Ebene (Ergebnisse) soll nun konkrete Zahlen liefern, inwieweit es z.B. Auswirkungen auf die Produktivität oder den Umsatz der Teilnehmer*Innen der Weiterbildung gibt.

Transferiert auf schulische Lehr- und Lernszenarien wäre diese Auswertung über Klausuren, Tests und/oder sonstige Überprüfungsmethoden in Präsenz oder eben im virtuellen Raum möglich.Gerade in der letzten Ebene konzentriert sich das Modell sehr stark auf Kennzahlen, die aus wirtschaflicher Perspektive sicherlich wichtig sind. Schulen und Hochschulen wird angeraten mehr formativ als summativ zu bewerten, insofern wäre das Kirkpatrick Modell nur bedingt für diesen Zweck geeignet! -

Kompetenzorientierte Bewertung

Im Sinne einer formativen (statt rein summativen) Bewertung von Leistung eignet sich ein kompetenzorientiertes Bewertungsmodell.

Im Sinne einer formativen (statt rein summativen) Bewertung von Leistung eignet sich ein kompetenzorientiertes Bewertungsmodell.Seit der Bologna Reform steht eine Outcome-Orientierung im Vordergrund, so dass es vermehrt um eine Bewertung von (erlernten) Kompetenzen gehen wird.

Wissen wird heute nicht mehr nur vorgetragen, sondern oftmals von den Lernenden selbstständig erarbeitet und in unterschiedlichen Lernsettings angewandt.

Die Beurteilung von Leistung sollte demnach verstärkt den Lernprozess fokussieren und neue Anforderungen an die Bewertung stellen.

Die Lernenden sollten z.B. auch mehr in die Beurteilungsprozesse miteinbezogen werden, Reflexionsfähigkeit entwickeln und eigene Kompetenzen einordnen können.

Lernbereitschaft und -effektivität werden über Partner- und Selbstbewertungen positiv beeinflusst (vgl. Black, William, 1998).Nachfolgend soll exemplarisch kurz ein Beispiel für eine kompetenzorientiere Bewertung der Lesekompetenz im Fach Deutsch (Sekundarstufe) dargestellt werden:

Kompetenzniveaus am Beispiel Leseverstehen (als Kurzfassung)

- Niveau

1 – Leseverstehen in Ansätzen

Hauptgedanken des Textes erfassen. - Niveau

2 – Einfaches Leseverstehen

Wesentliche Gedanken eines Textes verstehen und Informationen einander zuordnen. - Niveau

3 – Grundlegendes Leseverstehen

Den gesamten Text inhaltlich angemessen verstehen und aus Textaussagen Schlüsse ziehen. - Niveau

4 – Differenziertes Leseverstehen

Den gesamten Text auch unter Einbeziehung nicht ausdrücklich formulierter Aussagen verstehen. - Niveau

5 – Vertieftes Leseverstehen

Einen anspruchsvollen und komplexen Text insgesamt erfassen.

(QUA-LiS NRW, o.J.)

Schlussfolgernd sollte eine im Sinne der Motivation lernförderliche Bewertung von Leistung auf unterschiedlichen Methoden basieren. Ein wie auch immer designter Test liefert immer nur das Ergebnis, wie gut diese spezifische Aufgabe mit seinen Anforderungen bewältigt wurde. Eine andere Testmethodik liefert unter Umständen ein differenzierteres Bild und verdeutlicht damit die Notwendigkeit unterschiedlicher Überprüfungsformen (vgl. Stern, 2020: 21).Regelmäßiges Feedback und Rücksprachen lassen auch mehr Binnendifferenzierung zu, so dass Vorwissen und individuelle Voraussetzungen der Lernenden mehr Berücksichtigung finden können. - Niveau

1 – Leseverstehen in Ansätzen

-