Didaktisches Design

Abschnittsübersicht

-

Was bedeutet Didaktisches Design eigentlich?

Grundsätzlich umfasst die Begrifflichkeit "Didaktisches Design" alle Prozesse, die mit der Planung, Steuerung und Implementierung von Lehr- und Lernszenarien zu tun haben. Die Gestaltung von didaktisch zielgerichtetem Unterricht ist dabei immer in Abhängigkeit von Zielgruppen, Methoden und der allgemeinen Organisation und Umsetzung zu betrachten und zu analysieren.Lerntheoretische Erkenntnisse und Theorien dienen Lehrenden hierbei als Grundlage und Hilfsmittel, entsprechende Settings zu konzipieren und zu realisieren. Die Begrifflichkeit "Didaktisches Design" ist vom englischsprachigen "Instructional Design" hergeleitet und kann nach Ballstaedt (1997: 12) als „[...]planmäßige und lernwirksame Entwicklung von Lernumgebungen (…) auf wissenschaftlicher Grundlage“ bezeichnet werden.Warum sollten Lehrende didaktische Designs nutzen?

Um Lehr- und Lernziele zeitgemäß und zielgruppengerecht vermitteln zu können, bietet sich der Rückgriff auf entsprechende didaktische Modelle und Theorien an. Lehr- und Lernprozesse haben sich nicht zuletzt durch die Digitalisierung unseres Bildungssystems, dessen Vernetzung und die damit einhergehende Flexibilisierung von Lernprozessen stark verändert. Die technische Entwicklung hat maßgeblichen Einfluss auf Kommunikations- und Informationsprozesse in der Gesellschaft und stellt damit auch Bildung und letztlich unsere Lehrenden vor Herausforderungen. Der veränderte Bedarf und die vielfältigen Möglichkeiten, z.B. orts- und zeitunabhängig, Lehre und Lernen zu gestalten, birgt Risiken und Chancen für jeden Einzelnen in sich. Gutes didaktisches Design hilft letztlich diese Chancen wahrzunehmen, Risiken zu minimieren und Unterrichtsprozesse optimal gestalten zu können.Lehrende haben jedoch auch die Chance, individuelle Präferenzen und Herangehensweisen, unterschiedliche Methodiken oder z.B. bestimmte Veranstaltungsformen zu wählen, die Ihren Lehr- und Lernzielen Rechnung tragen, ohne dabei einen Qualitätsverlust in der Vermittlung der Lerninhalte zu riskieren und Bedürfnisse der Lernenden außer Acht zu lassen. Denn bei allen lerntheoretischen Erkenntnissen und Theorien zu dieser Thematik, gibt es nicht den einen richtigen Weg zum Ziel, sondern vielmehr unterschiedlichste Modelle und Methodiken, die u.a. in diesem Kurs hier vorgestellt und erläutert werden sollen. -

Umsetzen, Anpassen, ErweiternReflektieren, Evaluieren, OptimierenLehrkompetenz, Interagieren, SelbstlernphasenInhalte, Methoden, Lehr- und LernräumeRahmenbedingungen, Lehrperson, Zielgruppe, Lehrkonzept

Umsetzen, Anpassen, ErweiternReflektieren, Evaluieren, OptimierenLehrkompetenz, Interagieren, SelbstlernphasenInhalte, Methoden, Lehr- und LernräumeRahmenbedingungen, Lehrperson, Zielgruppe, Lehrkonzept Welche Schritte helfen Ihnen als Lehrperson ein geeignetes didaktisches Design zu entwicklen und umzusetzen?Diese Frage soll nachfolgend erörtert und anhand der oben genannten 4 Stufen der Planung beleuchtet werden.Konzeptionelle Überlegungen sind hierbei Ausgang und Grundlage entsprechender Gestaltungsprozesse und stehen konkreten inhaltlichen Planungen vor.

Welche Schritte helfen Ihnen als Lehrperson ein geeignetes didaktisches Design zu entwicklen und umzusetzen?Diese Frage soll nachfolgend erörtert und anhand der oben genannten 4 Stufen der Planung beleuchtet werden.Konzeptionelle Überlegungen sind hierbei Ausgang und Grundlage entsprechender Gestaltungsprozesse und stehen konkreten inhaltlichen Planungen vor.Gestaltungsgrundlage: Die Konzeption

-

1. Konzeption

In der Konzeptionsphase sollten Sie sich vorab über die allgemeinen, universitären Rahmenbedingungen Ihrer Hochschule informieren und mögliche Auswirkungen auf Ihr gewünschtes Lehr- und Lernszenario bedenken!

Neben infrakstrukturellen Voraussetzungen und Gegebenheiten (z.B. Hörsäle, Ausstattung, IT-Support, Medien, Bibliotheken, Ansprechparner etc.) sind hierbei auch curriculare (den Lehrplan betreffende) Vorgaben und Modulbeschreibungen zu berücksichtigen.

Nachfolgend sollen die wesentlichen Punkte der Konzeptionsphase für Sie zusammengefasst und entsprechene Informationen, Links und Hilfestellungen bereit gestellt werden:

-

Einrichtungen & Curricula

Wir unterteilen dieses Kapitel der Konzeption übersichtlichkeitshalber: -

Infrakstruktur & Zentrale Einrichtungen

Als Lehrperson sollten Sie die zentralen Einrichtungen kennen und die entsprechenden Ansprechpersonen identifizieren können. Bei Fragen und/oder Problemen rund um Ihre Lehrveranstaltungen kann Ihnen das entsprechende Fachpersonal behilflich sein und beratend zur Seite stehen.Darüber hinaus kann die Infrastruktur, wie z.B. die technische Ausstattung eines Hörsaals, Einfluß auf Ihr gewünschtes didaktisches Design haben. Insofern gilt es die Gegebenheiten zu analysieren, die Konzeption ggfls. anzupassen und somit mögliche Probleme im Vorfeld zu vermeiden.Ebenso kann eine sehr moderne, zeitgemäße Ausstattung Ihnen neue Möglichkeiten für ein bestimmtes Lehr- und Lernszenario bieten. Fortbildungen und Schulungen, die über die zentralen Einrichtungen der Hochschule organisiert werden, können hier helfen und aufklären!Für die THGA finden Sie z.B. die entsprechenden Einrichtungen hier! [13.12.2022]!

Als Lehrperson sollten Sie die zentralen Einrichtungen kennen und die entsprechenden Ansprechpersonen identifizieren können. Bei Fragen und/oder Problemen rund um Ihre Lehrveranstaltungen kann Ihnen das entsprechende Fachpersonal behilflich sein und beratend zur Seite stehen.Darüber hinaus kann die Infrastruktur, wie z.B. die technische Ausstattung eines Hörsaals, Einfluß auf Ihr gewünschtes didaktisches Design haben. Insofern gilt es die Gegebenheiten zu analysieren, die Konzeption ggfls. anzupassen und somit mögliche Probleme im Vorfeld zu vermeiden.Ebenso kann eine sehr moderne, zeitgemäße Ausstattung Ihnen neue Möglichkeiten für ein bestimmtes Lehr- und Lernszenario bieten. Fortbildungen und Schulungen, die über die zentralen Einrichtungen der Hochschule organisiert werden, können hier helfen und aufklären!Für die THGA finden Sie z.B. die entsprechenden Einrichtungen hier! [13.12.2022]! -

Curriculare Rahmenbedingungen

Nach Ulrich (2016) gilt es diese curricularen Rahmenbedingungen in drei Bereiche zu unterscheiden:Die auf das jeweilige Fach/Studium bezogenen, organisatorischen Rahmenbedingungen umfassen die Modulbeschreibungen/-handbücher, die Prüfungsordnungen und alle dem Studium zugeteilten Ordnungen und Vorgaben.Im Rahmen dieser Vorgaben gilt es ein für sich geeignetes Lehr- und Lernszenario zu konzipieren, Lehr- und Lernziele dabei in Abstimmung mit den Prüfungsformaten zu definieren und in ein Gesamtkonzept der Lehre einzugliedern!Die Studienordnungen und Modulbeschreibungen finden Sie u.a. in den jeweiligen Beschreibungen der Studiengänge an der THGA: Link [13.12.2022]Die inhaltlichen und zielgruppenbezogenen Vorgaben beziehen sich konkret auf Ihre Lehrveranstaltung und definieren, in welchem Semester diese angeboten wird, ob es als Pflicht- oder Wahlveranstaltung eingeordnet wird, welche Studierende aus welchen Studiengängen teilnehmen und welches Vorwissen aufgrund vorheriger Module und/oder paralleler Veranstaltungen vorhanden sein müsste.Wie Sie mehr über Ihre Zielgruppe herausfinden können und diese bestimmten, finden Sie u.a. in diesem Leitfaden! [13.12.2022]Die impliziten Normen und die Lehrkultur stellen den dritten Bereich der Rahmenbedingunge dar und beschreiben das allgemeine Arbeitsumfeld sowie Leitideen und Werte, die die jeweilige Institution charakterisieren und vermitteln möchte. Dies meint z.B. eine Verinnerlichung bestimmter Verhaltensweisen, Haltungen und/oder Regeln, ohne dabei den Mut zur Innovation und Individualität zu verlieren.Die THGA hat zum Beispiel Ihr Leitbild und die entsprechenden Werte hier formuliert! [13.12.2022]Eine allgemeine Checkliste für alle drei beschriebenen Bereiche, die Ihnen als Hilfsmittel dienen kann, finden Sie unter folgendem Link [13.12.2022]

Nach Ulrich (2016) gilt es diese curricularen Rahmenbedingungen in drei Bereiche zu unterscheiden:Die auf das jeweilige Fach/Studium bezogenen, organisatorischen Rahmenbedingungen umfassen die Modulbeschreibungen/-handbücher, die Prüfungsordnungen und alle dem Studium zugeteilten Ordnungen und Vorgaben.Im Rahmen dieser Vorgaben gilt es ein für sich geeignetes Lehr- und Lernszenario zu konzipieren, Lehr- und Lernziele dabei in Abstimmung mit den Prüfungsformaten zu definieren und in ein Gesamtkonzept der Lehre einzugliedern!Die Studienordnungen und Modulbeschreibungen finden Sie u.a. in den jeweiligen Beschreibungen der Studiengänge an der THGA: Link [13.12.2022]Die inhaltlichen und zielgruppenbezogenen Vorgaben beziehen sich konkret auf Ihre Lehrveranstaltung und definieren, in welchem Semester diese angeboten wird, ob es als Pflicht- oder Wahlveranstaltung eingeordnet wird, welche Studierende aus welchen Studiengängen teilnehmen und welches Vorwissen aufgrund vorheriger Module und/oder paralleler Veranstaltungen vorhanden sein müsste.Wie Sie mehr über Ihre Zielgruppe herausfinden können und diese bestimmten, finden Sie u.a. in diesem Leitfaden! [13.12.2022]Die impliziten Normen und die Lehrkultur stellen den dritten Bereich der Rahmenbedingunge dar und beschreiben das allgemeine Arbeitsumfeld sowie Leitideen und Werte, die die jeweilige Institution charakterisieren und vermitteln möchte. Dies meint z.B. eine Verinnerlichung bestimmter Verhaltensweisen, Haltungen und/oder Regeln, ohne dabei den Mut zur Innovation und Individualität zu verlieren.Die THGA hat zum Beispiel Ihr Leitbild und die entsprechenden Werte hier formuliert! [13.12.2022]Eine allgemeine Checkliste für alle drei beschriebenen Bereiche, die Ihnen als Hilfsmittel dienen kann, finden Sie unter folgendem Link [13.12.2022] -

Lehrperson und Zielgruppe

Sich selber zu reflektieren, seine Stärken und Schwächen zu kennen und seine eigene Rolle zu definieren, sind u.a. wichtige Faktoren den eigenen Lehrstil zu finden und umzusetzen.

Sich selber zu reflektieren, seine Stärken und Schwächen zu kennen und seine eigene Rolle zu definieren, sind u.a. wichtige Faktoren den eigenen Lehrstil zu finden und umzusetzen.Persönlichkeitsmerkmale, Haltungen und Sozial- und Methodenkompetenz sind z.B. wichtige Bausteine für eine authentische Lehre, die dem eigenen Lehrstil Rechnung tragen.

Diese "Bausteine" gilt es zu entwickeln, evtl. dem Bedarf von moderner Lehre anzupassen und regelmäßig zu überprüfen und/oder zu evaluieren!

Wie möchten Sie lehren, was ist Ihnen in der Vermittlung wichtig, welche Formate sind diesbzgl. geeignet und wie möchten Sie die Studierenden in den Prozess evtl. miteinbinden?

Diese und ähnliche Fragen gilt es zu klären, bevor man in die konkrekte inhaltliche Planung übergeht!

Einige dieser Punkte werden vertiefend noch in Stufe 3 ("Durchführung") hier aufgegriffen und erörtert!

Eine Handreichung und ausführliche Informationen zur Bestimmung der eigenen Lehrrolle, finden Sie z.B. hier! [13.12.2022]Zusätzliche Ausführungen zum Rollenverständnis von Lehrenden und Studierenden im digitalen (Fern-)Unterricht finden Sie hier! [19.01.2023] Die Studierendenschaft wird immer heterogener, diverser und "klassische Studierendentypen" sind kein Regelfall mehr (vgl. Wielepp, 2013).Dies ist u.a. auf Faktoren wie eine fortschreitende soziale/kulturelle Heterogenität und heterogene Lebenslagen zurückzuführen, die auch mit unterschiedlichen Studientypen und -formen einhergehen.Teilzeit-, berufsbegleitende und ausländische Studierende sowie vermehrt inklusive Angebote und Studienprogramme sind Ausdruck dieser Entwicklung.Diese Entwicklung hat natürlich auch Auswirkungen auf Lehre und Lehrszenarien und birgt gewisse Anforderungen sowie Herausforderungen für die Lehrpersonen in sich. Ein Beispiel wäre eine evtl. vorhandene Sprachbarriere, der unterschiedlich begegnet werden kann. Es bleibt also eine zielgruppenspezifische Gestaltungsfrage von Lehr- und Lernsszenarien übrig, die jede Lehrperson über Ihre Sozial- und Methodenkompetenz in der Konzeption einer Veranstaltung beantworten muss. Es gilt also möglichst viel über die Zielgruppe und deren Vorwissen, Kompetenzen und unterschiedliche Motivationen zu erfahren!Folgende Daten/Parameter können bei der Konzeption Ihrer Veranstaltung hinsichtlich der Zielgruppe nützlich sein:Soziodemographische Daten (Geschlecht, Alter, Religion, Kultur, Bildung…)

Die Studierendenschaft wird immer heterogener, diverser und "klassische Studierendentypen" sind kein Regelfall mehr (vgl. Wielepp, 2013).Dies ist u.a. auf Faktoren wie eine fortschreitende soziale/kulturelle Heterogenität und heterogene Lebenslagen zurückzuführen, die auch mit unterschiedlichen Studientypen und -formen einhergehen.Teilzeit-, berufsbegleitende und ausländische Studierende sowie vermehrt inklusive Angebote und Studienprogramme sind Ausdruck dieser Entwicklung.Diese Entwicklung hat natürlich auch Auswirkungen auf Lehre und Lehrszenarien und birgt gewisse Anforderungen sowie Herausforderungen für die Lehrpersonen in sich. Ein Beispiel wäre eine evtl. vorhandene Sprachbarriere, der unterschiedlich begegnet werden kann. Es bleibt also eine zielgruppenspezifische Gestaltungsfrage von Lehr- und Lernsszenarien übrig, die jede Lehrperson über Ihre Sozial- und Methodenkompetenz in der Konzeption einer Veranstaltung beantworten muss. Es gilt also möglichst viel über die Zielgruppe und deren Vorwissen, Kompetenzen und unterschiedliche Motivationen zu erfahren!Folgende Daten/Parameter können bei der Konzeption Ihrer Veranstaltung hinsichtlich der Zielgruppe nützlich sein:Soziodemographische Daten (Geschlecht, Alter, Religion, Kultur, Bildung…)

Vorwissen (hoch / niedrig)

Motivation (intrinsisch / extrinsisch)

Lerngewohnheiten (Erfahrung mit selbständigem, flexiblem Lernen)

Lerndauer (N Stunden gesamt)

Einstellung und Erfahrungen (zum Lerngegenstand / zum Lernen mit Medien)

Lernorte und Medienzugang (zuhause / unterwegs / am Arbeitsplatz…)Erwartungshaltung (Was ist gewünscht / Was wird erwartet?)Diese Parameter sind z.T. auch über die vorangegangenen Semester, Module, Prüfungen zu erschließen, oder können u.U. auch über offizielle Stellen der zentralen Einrichtungen bezogen werden.Eine Möglichkeit diese Parameter zu erheben bietet z.B. dieses Studienportfolio der Universität Bremen [13.12.2022]Tiefergehende Informationen zu der Thematik und Tipps aus der Praxis finden Sie hier! [13.12.2022]Praxistipp von Bender (2017: 71): "Als Faustregeln für eine höhere Zielgruppenpassung haben sich folgende didaktische Elemente bewährt: Bei einer Zielgruppe mit sehr heterogenen Wissensständen können diagnostische Eingangstests mit Lernwegempfehlung helfen, jedem Lernenden das für sie oder ihn relevante Lernmaterial bereitzustellen. Eine übersichtliche Strukturierung von grundlegenden und weiterführenden Inhalten hilft den Lernenden, das für ihr Vorwissen entsprechende neue Material zu identifizieren. Bei Zielgruppen, die zudem aus verschiedenen Fachkulturen stammen, sind Glossare von besonderer Bedeutung. So können Unterschiede im Begriffsverständnis adressiert werden. Die Art der Wissensvermittlung und die Testformen können an die Gewohnheiten der Zielgruppen angepasst werden, soweit dies im Einklang mit den angestrebten Lernergebnissen ist. Ist im Vorhinein bekannt, dass die Lernenden nur über sehr knappe Zeitressourcen verfügen, so können visuelle Orientierungshilfen und ein strukturiertes Layout die Orientierung im Material unterstützen. Zusammenfassungen präsentieren die Kernaussagen eines Textes in komprimierter Form und Inhaltsbeschreibungen ermöglichen ein Abwägen, ob das Bearbeiten des Lernmaterials zum Erreichen des Lernziels notwendig ist." -

Lehrkonzept entwickeln

Lehr-/Lernziele und Lernergebnisse als Ausgangspunkt

Nach dem die zuvor beschriebenen Rahmenbedingungen eruiert worden sind und Ihnen als Lehrkraft bekannt sind, gilt es nun ein geeignetes Lehrkonzept zu entwickeln.

Die Bologna-Reform (1999) hat die Output-Orientierung in Lehrplänen in den Fokus gerückt. Die "Learning Outcomes" sind demnach auch hier Ausgangspunkt für Ihr Lehrkonzept!

Zunächst sollten Sie diese zielgruppenspezifischen Lernergebnisse ("Learning Outcomes") Ihrer Veranstaltung definieren. Am Ende eines erfolgreichen Lernprozesses sollten die (aus Sicht der Lernenden) zu erwerbenden Kompetenzen als dieses Lernergebnis verstanden werden! Lernergebnisse geben somit an, welches Wissen erworben wird, aber auch in welchen Tätigkeitsfeldern dieses Wissen zur Anwendung kommt (vgl. HRK-Nexus, 2013).

Unterscheidung: Lehr- und Lernziele werden aus Ihrer Sicht als Lehrperson definiert, während Lernergebnisse aus Studierendenperspektive formuliert werden!Lernergebnisse sollten dabei (im Sinne des "Constructive Alignment"-Modells (Biggs, 1996)) immer zunächst in Abstimmung mit der gewählten Prüfungsform definiert werden! Danach gilt es die Lehr- und Lernmethodik sowie konkrete Inhalte festzulegen und zu integrieren. Das Modell und die Idee dahinter gewährleisten Transparenz und können Frustration auf Seiten der Lehrenden und Lernenden verhindern!Das Constructive Alignment Modell wird Ihnen hier (unter 1.3) nochmal vorgestellt und näher erläutert!Diese Checkliste können Sie zur Formulierung und Überprüfung von Lernergebnissen zur Hilfe nehmen!Hierarchisierung von Lehr-/Lernzielen

Beginnen Sie, in dem Sie Ihre Lehrziele in Richt-, Grob- und Feinziele unterscheiden lernen. Die detaillierten und messbaren Feinziele können hierbei als die zuvor beschriebenen Lernergebnisse verstanden werden (vgl. Ulrich, 2016)!Das Richtlernziel beschreibt ein Lernfeld, in dem die Lernenden Kompetenzen erlangen sollen. Die Kompetenzen sollten hier auch schon umschrieben werden, ohne zu sehr ins Detail zu gehen.

Beginnen Sie, in dem Sie Ihre Lehrziele in Richt-, Grob- und Feinziele unterscheiden lernen. Die detaillierten und messbaren Feinziele können hierbei als die zuvor beschriebenen Lernergebnisse verstanden werden (vgl. Ulrich, 2016)!Das Richtlernziel beschreibt ein Lernfeld, in dem die Lernenden Kompetenzen erlangen sollen. Die Kompetenzen sollten hier auch schon umschrieben werden, ohne zu sehr ins Detail zu gehen.Bei den Grobzielen gilt es Fähig- und Fertigkeiten genau zu benennen, handlungsnah und anwendungsbezogen auf den Kontext des Lehrsettings ausgerichtet.

Feinlernziele beziehen sich auf einzelne Lerneinheiten oder –module, konkretisieren die jeweiligen Teilziele dieser Einheiten und bauen didaktisch aufeinander auf. Hierbei werden die zuvor in Grobzielen definierten Kompetenzen in beobachtbares Endverhalten und/oder den Zuwachs an Wissen präzisiert. Häufig wird bei den Feinlernzielen noch in kognitive (Reproduktion, Reorganisation, Transfer, Problemlösung), affektive (Haltung, Werte, sozial-emotionale Ebene) und psychomotorische (Bewegungsabläufe, Koordination) Ziele unterschieden.

Zur Unterscheidung sehen Sie sich bitte dieses Video an:Ein tiefergehende Auseinandersetzung mit Lehr- und Lernzielen, deren Taxonomien und Überprüfbarkeit finden Sie im Kurs "Didaktik und Mediendidaktik" hier! -

Lehr- und Lernformate

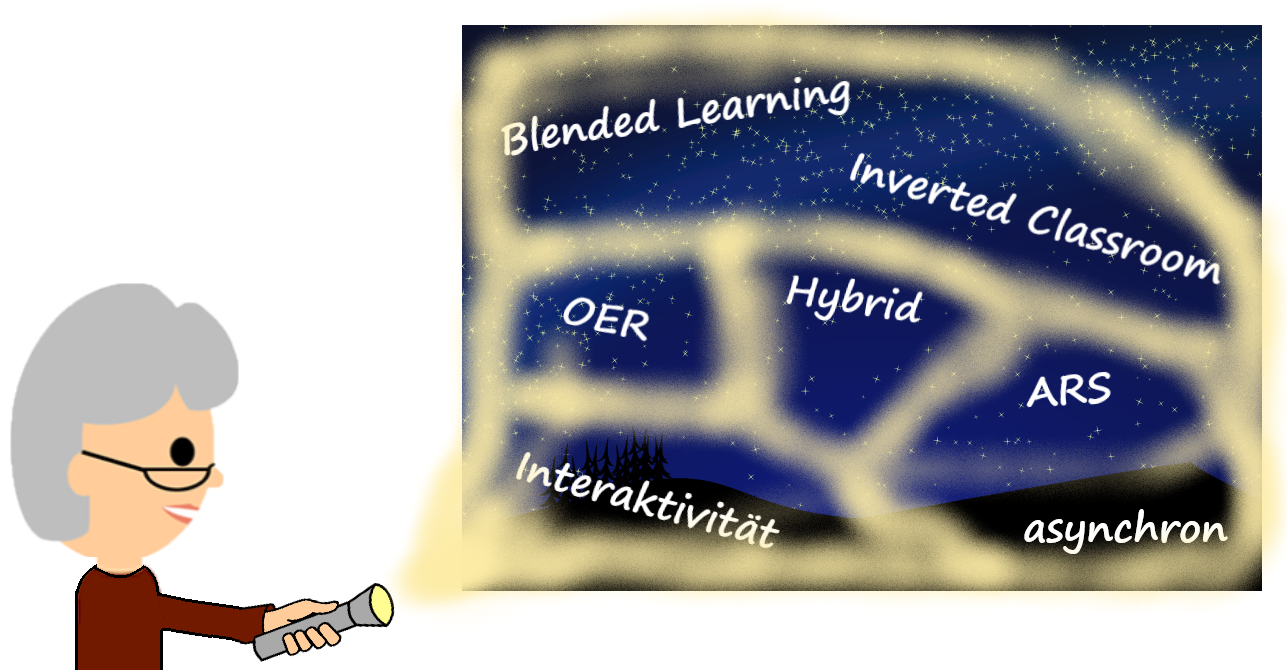

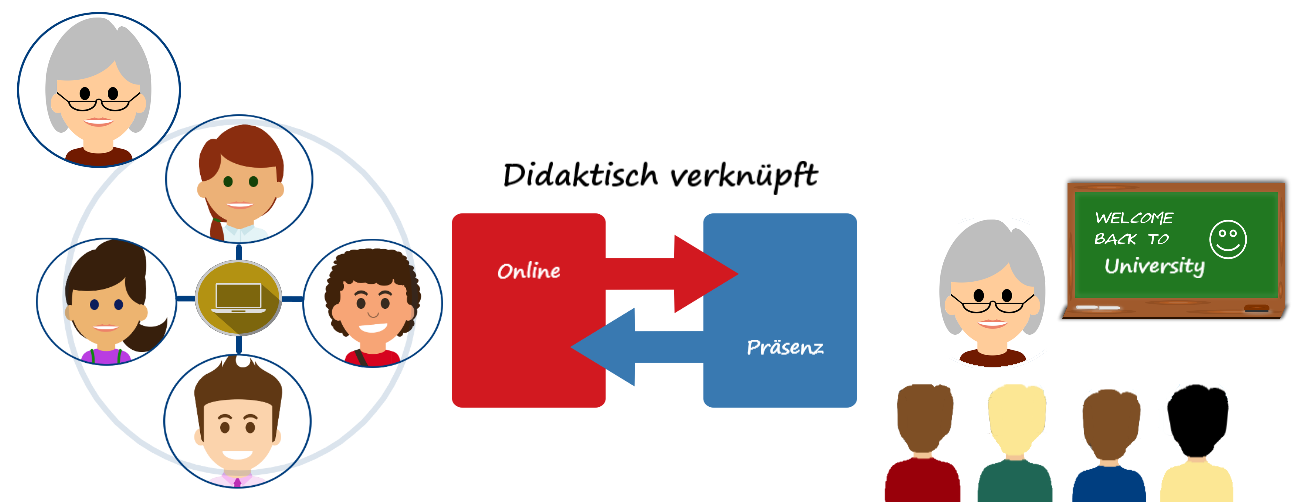

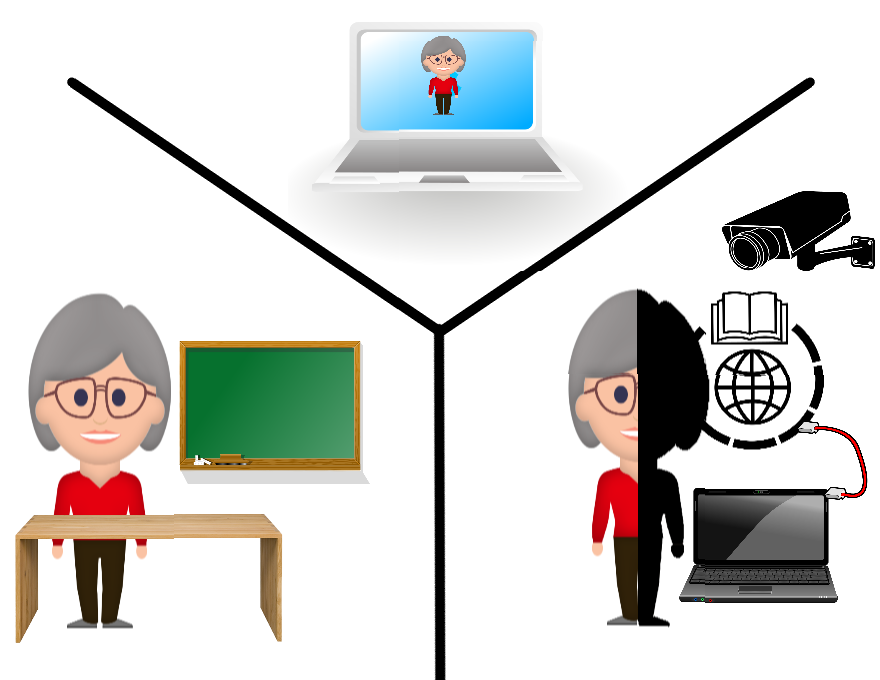

Welches Lehr- und Lernformat wollen/können Sie wie umsetzen?Die Wahl eines geeigneten Lehr- und Lernformates für Ihre Veranstaltung ist in Abhängigkeit der von Ihnen festgelegten Lehr- und Lernziele, Ihrer Zielgruppe und den Vorgaben der Curriculas zu treffen!Gerade aufgrund der Heterogenität von Zielgruppen und einer zunehmenden Flexibilisierung von Lehr- und Lernprozessen, haben sich sogenannten Mischformate aus Online- und Präsenzlehre etabliert.Diese Mischformate kombinieren letztlich die Vorteile der Präsenz- und der Onlinelehre und lassen vielfältige, methodisch-didaktische Umsetzungsformen zu.Die klassisches Vorlesung und deren Inhalte können z.B. über gut aufbereitete und betreute Onlinekurse (auf einer Lernplattform) durch die Studierenden selbstständig erarbeitet werden, während die Präsenzphasen dann für konkrete Anwendungsfälle, Vertiefungen und/oder gruppendynamische Arbeitsaufträge und Diskussionen genutzt werden.Innovative Formate und eine mediengestützte Vermittlung bedingen natürlich entsprechende infrastrukturelle, technische Möglichkeiten sowie Medienkompetenz auf Seiten der Lehrenden!Konkrete Empfehlungen und Theorien, die das Thema Mediendidaktik und -kompetenz beleuchten, finden Sie in unserem Kurs hier!Einflussfaktoren, Hilfsmittel und Praxistipps zur Entscheidung für ein geeignetes Lehr- und Lernformat finden Sie hier [16.12.2022]!

Welches Lehr- und Lernformat wollen/können Sie wie umsetzen?Die Wahl eines geeigneten Lehr- und Lernformates für Ihre Veranstaltung ist in Abhängigkeit der von Ihnen festgelegten Lehr- und Lernziele, Ihrer Zielgruppe und den Vorgaben der Curriculas zu treffen!Gerade aufgrund der Heterogenität von Zielgruppen und einer zunehmenden Flexibilisierung von Lehr- und Lernprozessen, haben sich sogenannten Mischformate aus Online- und Präsenzlehre etabliert.Diese Mischformate kombinieren letztlich die Vorteile der Präsenz- und der Onlinelehre und lassen vielfältige, methodisch-didaktische Umsetzungsformen zu.Die klassisches Vorlesung und deren Inhalte können z.B. über gut aufbereitete und betreute Onlinekurse (auf einer Lernplattform) durch die Studierenden selbstständig erarbeitet werden, während die Präsenzphasen dann für konkrete Anwendungsfälle, Vertiefungen und/oder gruppendynamische Arbeitsaufträge und Diskussionen genutzt werden.Innovative Formate und eine mediengestützte Vermittlung bedingen natürlich entsprechende infrastrukturelle, technische Möglichkeiten sowie Medienkompetenz auf Seiten der Lehrenden!Konkrete Empfehlungen und Theorien, die das Thema Mediendidaktik und -kompetenz beleuchten, finden Sie in unserem Kurs hier!Einflussfaktoren, Hilfsmittel und Praxistipps zur Entscheidung für ein geeignetes Lehr- und Lernformat finden Sie hier [16.12.2022]! Welche Lehr- und Lernformate gibt es eigentlich?Um hier sinnbildlich Licht ins Dunkle zu bringen, sollen Ihnen zunächst die gängisten Begrifflichkeiten, deren Eigenschaften und Elemente vorgestellt werden!Es gibt nicht das eine richtige Format, aber durchaus Trends und Bedürfnisse einer zeitgemäßen Vermittlung, die Grundlage der folgenden Empfehlungen hier darstellen.Gesellschaftliche Veränderungsprozesse (z.B. in der Art der Kommunikation, der Informationsbeschaffung und -teilung etc.) sind für die gängigen und zukünftigen Lehr- und Lernformate stets Wegbereiter und impulsgebend! Manuel Castells (2004) beschreibt tiefere Hintergründe und liefert Erläuterungen dazu in seinem Werk "Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft"!Nachfolgend werden Sie sukzessive an die wesentlichen Begriffe herangeführt, mit Hilfe derer Sie anhand Ihrer bisher erfolgten Konzeption ein geeignetes Lehr- und Lernszenario wählen können.Dass analoge und digitale Lehr- und Lernformate immer mehr "verschmelzen" und was dies bedeutet, können Sie in diesem Werk nachlesen!

Welche Lehr- und Lernformate gibt es eigentlich?Um hier sinnbildlich Licht ins Dunkle zu bringen, sollen Ihnen zunächst die gängisten Begrifflichkeiten, deren Eigenschaften und Elemente vorgestellt werden!Es gibt nicht das eine richtige Format, aber durchaus Trends und Bedürfnisse einer zeitgemäßen Vermittlung, die Grundlage der folgenden Empfehlungen hier darstellen.Gesellschaftliche Veränderungsprozesse (z.B. in der Art der Kommunikation, der Informationsbeschaffung und -teilung etc.) sind für die gängigen und zukünftigen Lehr- und Lernformate stets Wegbereiter und impulsgebend! Manuel Castells (2004) beschreibt tiefere Hintergründe und liefert Erläuterungen dazu in seinem Werk "Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft"!Nachfolgend werden Sie sukzessive an die wesentlichen Begriffe herangeführt, mit Hilfe derer Sie anhand Ihrer bisher erfolgten Konzeption ein geeignetes Lehr- und Lernszenario wählen können.Dass analoge und digitale Lehr- und Lernformate immer mehr "verschmelzen" und was dies bedeutet, können Sie in diesem Werk nachlesen! Synchrone oder Asynchrone Vermittlung - Was ist das und vielleicht mischen?Zunächt gilt es festzuhalten, dass sowohl synchrone, als auch eine asynchrone Lehre digital oder analog gestaltet werden kann!Synchron bedeutet, dass alle Kommunikationspartner gleichzeitig / "live" kommunizieren können. Dies bedeutet, dass Lehrperson und Studierende gleichzeitig in einem fest definierten Zeitraum mit fixem Start- und Endzeitpunkt an einer Lehrveranstaltung teilnehmen.Asynchron bedeutet, dass die Vermittlung orts- und zeitunabhängig ermöglicht wird. Lehrperson und Studierende treffen also nicht direkt aufeinander, z.B. bei einem Onlinekurs.Als Lehrperson können Sie Inhalte synchron und/oder asynchron vermitteln, je nachdem was didaktisch Sinn macht! Es empfiehlt sich Mischformen zu wählen, da die Vorteile jeder Vermittlungsform miteinander kombiniert werden können!Eine didaktische Reduktion von Inhalten kann gerade bei synchronen Lehr- und Lernszenarien sinnvoll sein, da der Faktor Zeit und die Aufmerksamkeit hier begrenzt sind und die "Live-Situation" entsprechend für Fragen, Vertiefungen, praktische Anwendung, Präsentationen oder Diskussionen genutzt werden sollte. Dies ist erstmal unabhängig von einer Präsenzlehre oder einer Onlineveranstaltung. Mehr zu den Lehr- und Lerninhalten finden Sie in Abschnitt 2 unten!Näheres zur "Didaktischen Reduktion" finden Sie auch in diesem Kurs (Abschnitt 1.2)!Die asynchrone Vermittlung kann in diesem Szenario dann die reine Wissensvermittlung (über z.B. einen Onlinekurs) beinhalten und Formen der Kollaboration, Interaktion und auch des Feedbacks fördern. Die Studierenden können ihr individuelles Lerntempo bestimmen, orts- und zeitunabhängig auf Lerninhalte und -aufgaben zugreifen sowie Kompetenzen wie Selbstorganisation und Zeitmanagement entwickeln! Die Auslagerung von Inhalten auf einer Lernplattform kann somit synchrone Lernphasen entlasten!Beispiel: Eine mögliche Umsetzung asynchroner Lehr- und Lernpfade finden Sie hier zum Thema "Digitale Lehrpfade in der Kostenrechnung" [16.12.2022]

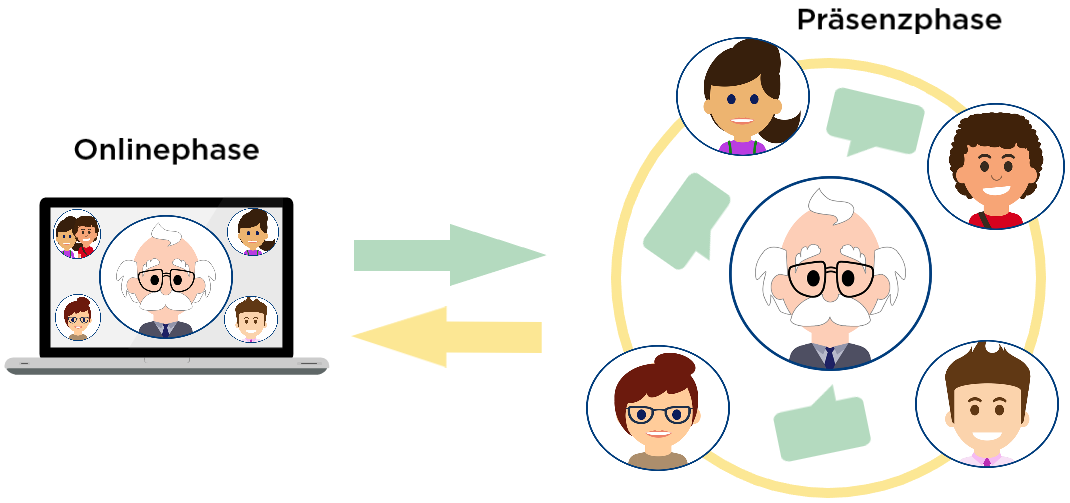

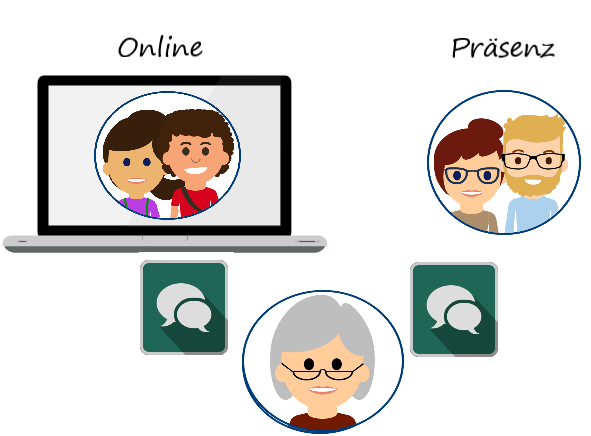

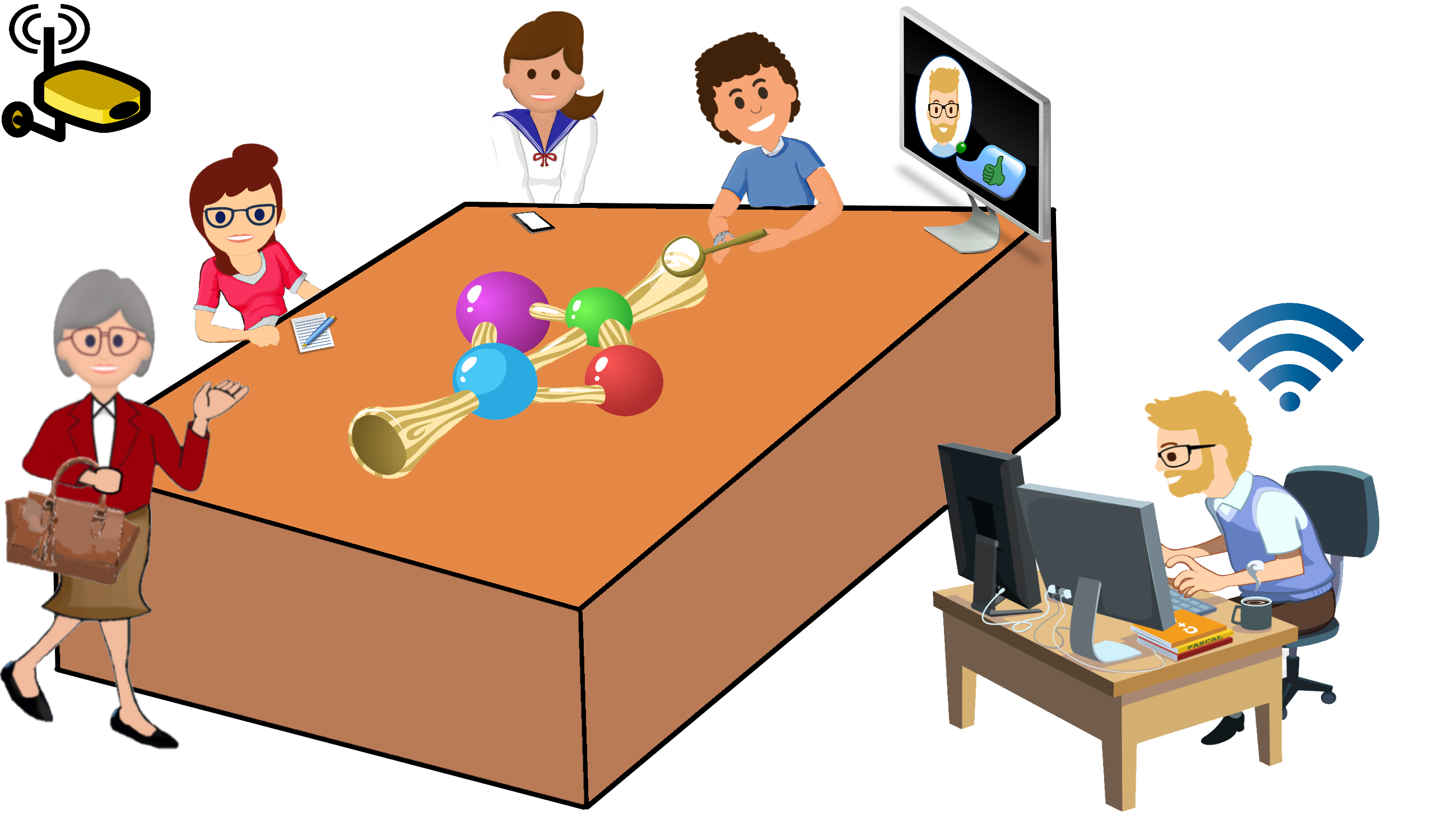

Synchrone oder Asynchrone Vermittlung - Was ist das und vielleicht mischen?Zunächt gilt es festzuhalten, dass sowohl synchrone, als auch eine asynchrone Lehre digital oder analog gestaltet werden kann!Synchron bedeutet, dass alle Kommunikationspartner gleichzeitig / "live" kommunizieren können. Dies bedeutet, dass Lehrperson und Studierende gleichzeitig in einem fest definierten Zeitraum mit fixem Start- und Endzeitpunkt an einer Lehrveranstaltung teilnehmen.Asynchron bedeutet, dass die Vermittlung orts- und zeitunabhängig ermöglicht wird. Lehrperson und Studierende treffen also nicht direkt aufeinander, z.B. bei einem Onlinekurs.Als Lehrperson können Sie Inhalte synchron und/oder asynchron vermitteln, je nachdem was didaktisch Sinn macht! Es empfiehlt sich Mischformen zu wählen, da die Vorteile jeder Vermittlungsform miteinander kombiniert werden können!Eine didaktische Reduktion von Inhalten kann gerade bei synchronen Lehr- und Lernszenarien sinnvoll sein, da der Faktor Zeit und die Aufmerksamkeit hier begrenzt sind und die "Live-Situation" entsprechend für Fragen, Vertiefungen, praktische Anwendung, Präsentationen oder Diskussionen genutzt werden sollte. Dies ist erstmal unabhängig von einer Präsenzlehre oder einer Onlineveranstaltung. Mehr zu den Lehr- und Lerninhalten finden Sie in Abschnitt 2 unten!Näheres zur "Didaktischen Reduktion" finden Sie auch in diesem Kurs (Abschnitt 1.2)!Die asynchrone Vermittlung kann in diesem Szenario dann die reine Wissensvermittlung (über z.B. einen Onlinekurs) beinhalten und Formen der Kollaboration, Interaktion und auch des Feedbacks fördern. Die Studierenden können ihr individuelles Lerntempo bestimmen, orts- und zeitunabhängig auf Lerninhalte und -aufgaben zugreifen sowie Kompetenzen wie Selbstorganisation und Zeitmanagement entwickeln! Die Auslagerung von Inhalten auf einer Lernplattform kann somit synchrone Lernphasen entlasten!Beispiel: Eine mögliche Umsetzung asynchroner Lehr- und Lernpfade finden Sie hier zum Thema "Digitale Lehrpfade in der Kostenrechnung" [16.12.2022] Blended Learning - Konzept der Zukunft?Blended ("vermischtes") Learning vereint Präsenzunterricht mit Onlinelehre, in dem beide Phasen anteilig und voneinander getrennt das Unterrichtsgeschehen bestimmen!Die Lehrperson definiert vorab (über die Sequenzierung) wann und in welchem Umfang einzelne Phasen stattfinden und welche Lernziele entsprechend zugeordnet werden! Es werden beim Blended Learning Vorteile der Präsenzlehre mit denen der Onlinelehre kombiniert und somit eine gute Balance in der Vermittlung sichergestellt.Während bei einer hybriden Veranstaltung nicht alle Lernenden in einem Raum zusammen sind (Präsenz- und zeitgleich Onlinepublikum), sind in einem Blended Learning Szenario alle Lernenden (je nach Phase) zusammen online oder eben gemeinsam vor Ort vereint.Ein individuelles, zeit- und ortsunabhängiges Lernen kann z.B. über einen Kurs auf einer Lernplattform ermöglicht werden, ohne den sozialen Kontakt, den Austausch und ein Miteinander in einer Präsenzphase zu vernachlässigen. Die Präsenzphase kann hybrid, im Sinne eines gleichzeitigen Präsenz- und Onlinezugangs zu einer Veranstaltung, oder im Wechsel mit Onlinephasen (wie bei Blended-Learning Konzepten vorgesehen) durchgeführt werden.

Blended Learning - Konzept der Zukunft?Blended ("vermischtes") Learning vereint Präsenzunterricht mit Onlinelehre, in dem beide Phasen anteilig und voneinander getrennt das Unterrichtsgeschehen bestimmen!Die Lehrperson definiert vorab (über die Sequenzierung) wann und in welchem Umfang einzelne Phasen stattfinden und welche Lernziele entsprechend zugeordnet werden! Es werden beim Blended Learning Vorteile der Präsenzlehre mit denen der Onlinelehre kombiniert und somit eine gute Balance in der Vermittlung sichergestellt.Während bei einer hybriden Veranstaltung nicht alle Lernenden in einem Raum zusammen sind (Präsenz- und zeitgleich Onlinepublikum), sind in einem Blended Learning Szenario alle Lernenden (je nach Phase) zusammen online oder eben gemeinsam vor Ort vereint.Ein individuelles, zeit- und ortsunabhängiges Lernen kann z.B. über einen Kurs auf einer Lernplattform ermöglicht werden, ohne den sozialen Kontakt, den Austausch und ein Miteinander in einer Präsenzphase zu vernachlässigen. Die Präsenzphase kann hybrid, im Sinne eines gleichzeitigen Präsenz- und Onlinezugangs zu einer Veranstaltung, oder im Wechsel mit Onlinephasen (wie bei Blended-Learning Konzepten vorgesehen) durchgeführt werden.Warum ist Blended Learning so relevant und im aktuellen Trend?

Studien deuten darauf hin, dass gut konzipierte Blended-Learning-Szenarien zu mehr Motivation, erhöhter Selbstwirksamkeit sowie einem besseren Lernerfolg führen können (Rafiola et al., 2020). Verschiedene Modelle zur Umsetzung entsprechender Szenarien finden sich u.a. bei Christensen et al. (2013).In einer aktuellen Studie (vgl. Mattest, 2022) konnten (Medizin-)Studierende durch ein vorbereitendes E-Learning (im Blended-Learning Format ) bessere Testergebnisse erzielen als eine Testgruppe, die sich konventionell mit Büchern und Texten auf die Präsenzphase vorbereitet hatte. Zudem konnte eine hohe Akzeptantz und Nutzung sowie eine ebenfalls gesteigerte Motivation der Studierenden konstatiert werden (vgl. ebd.).Darüber hinaus spiegelt dieses Lehrszenario Trends und Anforderungen der heutigen Arbeitswelt (kollaboratives Arbeiten) wieder und erfährt dadurch eine besondere Relevanz (vgl. Quade, 2017).Inverted & Flipped Classroom als Blended Learning Konzept

Das "umgekehrte" / "auf den Kopf gestellte" Klassenzimmer beschreibt ein Konzept des Blended Learning, welche eine andere Sicht auf die Vermittlung und die Rollen im Unterricht beschreibt!

Das "umgekehrte" / "auf den Kopf gestellte" Klassenzimmer beschreibt ein Konzept des Blended Learning, welche eine andere Sicht auf die Vermittlung und die Rollen im Unterricht beschreibt!Lernende sollen sich (im Sinne einer Individualisierung von Lernen) grundlegende Inhalte in einer Art Selbststudium über z.B. eine Lehr- und Lernplattform aneignen und die Präsenzphasen dann dafür nutzen, vertiefende Themen zu diskutieren und kollaboratives bzw. kooperatives Arbeiten an z.B. fachspezifischen Problemen und Fragestellungen zu initiieren.

Die Lehrkraft dient bei diesen Lernprozessen als Moderator*In und Begleiter*In, die/der die grundlegenden Inhalte vorab zur Verfügung stellt und ggfls. erweitert und anpasst. Die Inhalte werden durch die Studierenden erarbeitet, angewandt, analysiert und kritisch hinterfragt. Mertens et al. (2019: 343) konstatieren zu der Konzeption: „Lehrende sind angehalten, modularisierte Angebote zu erstellen, die ein Überspringen oder Wiederholen von Lernstoff ermöglichen.“ Die Lehrperson initiiert und gestaltet diese Prozesse, leistet bei Bedarf Hilfe oder greift ein. Frontalunterricht und die reine Vermittlung von Grundlagenwissen ist nicht mehr zeitgemäß und Bedarf entsprechender Konzepte, die die Studierenden und ihre Art und Weise der Kommunikation und moderner Arbeit aufgreift.

Der Vorteil dieses Konzeptes liegt in der zeit- und ortsunabhängigen Bereitstellung von Lernstoff, welches eine Flexibilisierung des Lernens aufgrund der technischen und digitalen Entwicklung in der Gesellschaft etabliert hat. Die Selbststeuerung des Lernens erfordert vom Lernenden wiederrum mehr Selbstdisziplin und Eigenverantwortung, von Seiten der Lehrenden eine aufwendigere, didaktische Inszenierung unter Berücksichtigung der technischen Voraussetzungen und der eigenen digitalen Kompetenzen. Die Archivierung und gelegentliche Anpassung/Erweiterung der (Lern-)Inhalte hilft Lehrpersonen aber zukünftige Veranstaltungen zu realisieren, da die Materialien vorhanden sind und sich der Mehraufwand dadurch reduziert!Dieses Video erklärt nochmal kurz die Idee des Inverted Classroom Konzeptes:Was gilt es bei der Umsetzung von Blended Learning zu beachten?

Allerdings gibt es auch Herausforderungen bei der Umsetzung von Blended Learning, einige davon sind:

Technische Probleme: Einige Studierende haben möglicherweise keinen Zugang zu der erforderlichen Technologie oder haben Schwierigkeiten, diese zu nutzen. Wie können Sie dies vermeiden?

Digitale Kompetenzen der Zielgruppe: Studierende, die Schwierigkeiten beim Online-Lernen haben, benötigen möglicherweise besondere Unterstützung oder tutorielle Begleitung! Gibt es hier Vorkehrungen oder Unterstützung?

Zeitaufwand: Die Vorbereitung und Durchführung von Blended Learning-Aktivitäten kann für Lehrende Zeitintensiver sein. Gerade die didaktisch-methodische Verzahnung der Präsenz- und Onlinephasen sind anfangs sicherlich eine Herausforderung, zusätzlich zur Auseinandersetzung mit der benötigten Technologie!

Gewährleistung der Gleichberechtigung: Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Studierende unabhängig von ihren sozioökonomischen Hintergründen Zugang zu den erforderlichen Ressourcen und Unterstützung haben, um erfolgreich am Blended Learning teilnehmen zu können (siehe u.a. auch Digitale Kompetenzen oben)!

-

-

Lerninhalte vermitteln - Was und wie?In diesem Abschnitt sollen Ihnen konkrete Handreichungen, Hilfestellungen und Empfehlungen zu der Aufbereitung von Lehr- und Lerninhalten sowie zu den wesentlichen Kompetenzen, Fähigkeiten und Methodiken der Vermittlung erläutert werden.Die Erläuterungen sollen unterschiedliche Lehr- und Lernsettings berücksichtigen, verschiedene Zielgruppen, deren Bedürfnisse und Motivationen aufgreifen.Der Methodenkoffer und die Möglichkeiten der Inhaltsvermittlung sollen innovative und erprobte Wege aufzeigen, Lernprozesse zu gestalten und in Ihrem Sinne zu optimieren!

Lerninhalte vermitteln - Was und wie?In diesem Abschnitt sollen Ihnen konkrete Handreichungen, Hilfestellungen und Empfehlungen zu der Aufbereitung von Lehr- und Lerninhalten sowie zu den wesentlichen Kompetenzen, Fähigkeiten und Methodiken der Vermittlung erläutert werden.Die Erläuterungen sollen unterschiedliche Lehr- und Lernsettings berücksichtigen, verschiedene Zielgruppen, deren Bedürfnisse und Motivationen aufgreifen.Der Methodenkoffer und die Möglichkeiten der Inhaltsvermittlung sollen innovative und erprobte Wege aufzeigen, Lernprozesse zu gestalten und in Ihrem Sinne zu optimieren!-

2. Vorbereitung

Nachdem Sie die Konzeption Ihrer Lehrveranstaltung abgeschlossen haben, gilt es nun die entsprechenden Inhalte vorzubereiten und auszuwählen, diese didaktisch angemessen zu reduzieren und geeignete Methoden für die Vermittlung zu finden!

Nachdem Sie die Konzeption Ihrer Lehrveranstaltung abgeschlossen haben, gilt es nun die entsprechenden Inhalte vorzubereiten und auszuwählen, diese didaktisch angemessen zu reduzieren und geeignete Methoden für die Vermittlung zu finden! Auch Medien(-formen) werden diesbzgl. beleuchtet und zeigen verschiedene Wege auf, Inhalte zielgruppengerecht zu vermitteln.

Erfahren Sie nachfolgend wie Sie diese Fragestellungen und Aufgaben meistern können und welche Hilfsmittel Ihnen hier zur Verfügung stehen!

-

Lehr- und Lerninhalte

Die Fülle von Lehr- und Lerninhalten gilt es didaktisch zu reduzieren!Dies meint inhaltliche Schwerpunkte zu setzen und die für das Verständnis wesentlichen Themen und Elemente zu filtern und entsprechend aufzubereiten. Aufgrund des begrenzten, zeitlichen Rahmens einer Veranstaltung und einer Fülle an fachspezifischen Inhalten ist die Reduktion von Lernstoff zumeist notwendig und unumgänglich!Es werden somit die wesentlichen Inhalte und Kernaussagen bestimmter Lernthemen herausgefiltert, so dass ein komplexes Thema verständlich und angemessen aufbereitet werden kann, ohne dabei fachliche Richtigkeit zu vernachlässigen!Erfahren Sie in diesem Abschnitt, wie Sie eine quantitative und qualitative Anpassung von Lerninhalten an eine Zielgruppe vornehmen können und worin hier der Unterschied besteht...Eine kurze Einführung in die Thematik finden Sie im nachfolgenden Video:Lehner (2020: 14f.) schlägt eine „praktikablere“ Unterscheidung in curriculare (den Lehrplan betreffend) und vermittlungstechnische Reduktion vor. Curricular meint eine Reduktion auf wesentliche Inhalte und Themen, vermittlungstechnisch „[…] zwischen dem Kern und Rand eines Sachverhaltes“ (ebd.: 14).

Die Fülle von Lehr- und Lerninhalten gilt es didaktisch zu reduzieren!Dies meint inhaltliche Schwerpunkte zu setzen und die für das Verständnis wesentlichen Themen und Elemente zu filtern und entsprechend aufzubereiten. Aufgrund des begrenzten, zeitlichen Rahmens einer Veranstaltung und einer Fülle an fachspezifischen Inhalten ist die Reduktion von Lernstoff zumeist notwendig und unumgänglich!Es werden somit die wesentlichen Inhalte und Kernaussagen bestimmter Lernthemen herausgefiltert, so dass ein komplexes Thema verständlich und angemessen aufbereitet werden kann, ohne dabei fachliche Richtigkeit zu vernachlässigen!Erfahren Sie in diesem Abschnitt, wie Sie eine quantitative und qualitative Anpassung von Lerninhalten an eine Zielgruppe vornehmen können und worin hier der Unterschied besteht...Eine kurze Einführung in die Thematik finden Sie im nachfolgenden Video:Lehner (2020: 14f.) schlägt eine „praktikablere“ Unterscheidung in curriculare (den Lehrplan betreffend) und vermittlungstechnische Reduktion vor. Curricular meint eine Reduktion auf wesentliche Inhalte und Themen, vermittlungstechnisch „[…] zwischen dem Kern und Rand eines Sachverhaltes“ (ebd.: 14). -

Didaktisch reduzieren - Wie genau?

Zeitliche Reduktion

Aufgrund Ihrer konzeptionellen Planung und der curricularen Vorgaben sollten Sie den zeitlichen Rahmen Ihrer Lehrveranstaltung kennen. Legen Sie eine Reihenfolge fest ("Sequenzierung"), in der bestimmte Lernphasen und -schritte über den Zeitraum der Veranstaltung hinweg erfolgen sollen.Ordnen Sie hierbei konkrete Lehr- und Lerninhalte einzelnen Terminen zu und geben Sie Feinziele (deren Bestimmung Sie zuvor im Abschnitt "Hierarchisierung von Lehr-/Lernzielen" kennen gelernt haben) jeder einzelnen Lerneinheit an.Was sollen die Studierenden am Ende jedes einzelnen Termins gelernt haben und welche Kompetenz(en) stehen als Lernergebnis ("Outcome") zu Buche?Wie können Sie an das Gelernte nun sinnvoll im nächsten Termin anknüpfen und fügt sich dies in Ihre zuvor festgelegte Sequenzierung planmäßig ein?Planen Sie auch immer zeitliche Puffer ein, falls die Rückmeldung Ihrer Studierenden Wiederholungen und/oder außerplanmäßige Themen/Fragen erforderlich machen!Komplexitätsreduktion

Da Sie als Lehrperson für Expertise und fachliche Richtigkeit stehen (und davon hier ausgegangen wird), obliegt es Ihnen die wesentlichen Themen und Inhalte Ihrer spezifischen Veranstaltung im Rahmen der Curricula zu filtern, festzulegen und im Zweifel auch begründen zu können.Die Reduktion von komplexen Sachverhalten sollte demnach wissenschaftlich fundiert, fachlich richtig, wahrheitsgemäß und (im Idealfall) an der Zielgruppe ausgerichtet sein.Eine Thematik kann i.d.R. nicht in seiner vollen Gesamtheit und Komplexität (inkl. aller Theorien, Modelle und Ausprägungen) behandelt werden, daher ist diese Schwerpunktsetzung essentiell und richtig!Die Schwerpunktsetzung orientiert sich somit an der Frage, was Ihre Studierenden an Fähig- und Fertigkeiten (Kompetenzen) in dem festgelegten Zeitraum einer Veranstaltung erlernen sollen und danach auch anwenden können. Die Antwort gibt Aufschluss über die dazu notwendige Reduzierung der Komplexität der Thematik!Welche Themen, Theorien und evtl. Modelle sind für dieses Verständnis unverzichtbar und damit fest in Ihrer inhaltlichen Planung und letztlich der Sequenzierung verankert?Reduktion durch Veranschaulichung

Inhalte können in ihrer Komplexität auch z.B. über verschiedene Analogien, Metaphern und Beispiele zugänglicher gemacht werden. Überlegen Sie diesbzgl. geeignete Veranschaulichungen und nutzen Sie hierbei ebenfalls die verschiedenen Methoden, die in den weiteren Abschnitten noch vorgestellt werden!Was würde Ihnen helfen bestimmte Sachverhalte besser verstehen zu können und wie könnte man diese auf eine andere Art und Weise vermitteln oder alternativ veranschaulichen?Zusammenfassend kann Ihnen folgendes Ablaufschema [06.01.2023] der Universität Bremen zur Didaktischen Reduktion helfen!Ergänzend dazu empfiehlt sich folgendes Video eines Vortrags von Prof. Dr. Martin Lehner zur "Toolbox der Reduktion" [17.01.2023] -

Methodik & Vermittlungsphasen

Methodenkoffer - Was ist das?

Nachdem Sie über die vorherige Konzeptionsphase die Struktur und Inhalte Ihrer Lehrveranstaltung geplant und festgelegt haben, gilt es nun die Frage der Vermittlung aufzugreifen.Wie gelingt es Ihnen Inhalte anschaulich, interessant und nachhaltig zu vermitteln?Der Methodenkoffer steht hierbei für die Vielzahl an Möglichkeiten und Werkzeugen ("Tools"), die Ihnen diesbzgl. zur Verfügung stehen und unterschiedliche Vermittlungsansätze und -dispositionen aufgreifen.Gerade der Einsatz geeigneter Medien und Sozialformen spielt hierhei eine entscheidende Rolle und wird nachfolgend erörtert!Vermittlungsmethodik & Phasen einer Lehr- und Lerneinheit

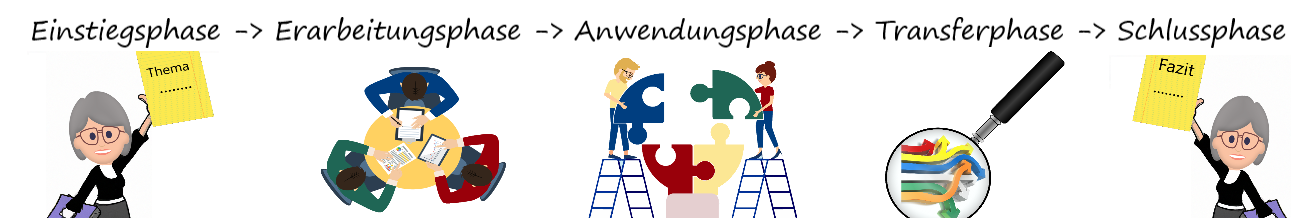

Um "Tools" und Techniken für eine Vermittlung auszuwählen, hilft eine Orientierung an den didaktischen Phasen einer Lehr- und Lerneinheit! Jede Phase hat eine gewisse Charakteristik und kennzeichnende Elemente, deren Vermittlung über verschiedene Hilfsmittel, Medien und Sozialformen unterstützt werden kann.Welche Phasen einer Lehr- und Lerneinheit gibt es und was kennzeichnet diese? Die einzelnen Phasen, deren Bedeutung und mögliche methodische Vorgehensweisen werden nachfolgend eruiert:

Die einzelnen Phasen, deren Bedeutung und mögliche methodische Vorgehensweisen werden nachfolgend eruiert: -

Einstiegsphase

Warum ist der Einstieg in eine Lerneinheit wichtig?

Der Einstieg in eine Lehr-und Lerneinheit ist von entscheidender Bedeutung, da dieser den weiteren Verlauf prägt, den Lernenden Orientierung bietet und die Relevanz sowie den Zusammenhang der Thematik verdeutlicht und bewusst macht.Gerade aus Lernenden-Perspektive kann solch ein didaktisch-methodischer Einstieg der Lehrperson Transparenz und Motivation herstellen und dem Lerngegenstand eine nachvollziehbare Bedeutung verleihen!Neben dem allgemeinen Auftreten, der eigenen Motivation, dem sprachlichen Duktus und der Präsenz, gibt es einige Punkte, die es diesbezüglich zu beachten gilt!Der Einstieg / der Beginn einer Unterrichtseinheit kann/sollte z.B. folgende Elemente beinhalten:Begrüßung und thematische EinordnungVorwissen aktivieren und Wissensstand ermittelnZiele bewusst machen und Transparenz herstellenMotivation und Neugier am Lerngegenstand wecken

Der Einstieg in eine Lehr-und Lerneinheit ist von entscheidender Bedeutung, da dieser den weiteren Verlauf prägt, den Lernenden Orientierung bietet und die Relevanz sowie den Zusammenhang der Thematik verdeutlicht und bewusst macht.Gerade aus Lernenden-Perspektive kann solch ein didaktisch-methodischer Einstieg der Lehrperson Transparenz und Motivation herstellen und dem Lerngegenstand eine nachvollziehbare Bedeutung verleihen!Neben dem allgemeinen Auftreten, der eigenen Motivation, dem sprachlichen Duktus und der Präsenz, gibt es einige Punkte, die es diesbezüglich zu beachten gilt!Der Einstieg / der Beginn einer Unterrichtseinheit kann/sollte z.B. folgende Elemente beinhalten:Begrüßung und thematische EinordnungVorwissen aktivieren und Wissensstand ermittelnZiele bewusst machen und Transparenz herstellenMotivation und Neugier am Lerngegenstand weckenWie gestalte ich nun einen didaktisch-methodischen Einstieg?

Je nach Gruppengröße und Veranstaltungsformat bieten sich hier unterschiedliche Methoden an. Es gibt nicht die eine, richtige Methode, vielmehr gilt es die für sich, den Lerngegenstand und die Zielgruppe optimale Methode zu finden! Die Fülle an Möglichkeiten lässt hierbei kreative und innovative Formen des Einstiegs zu!Beispiel: Umfrage / Abstimmung / Brainstorming

Sie können anfangs eine These oder auch eine Ausgangsfrage in den Raum stellen, die Studierenden abstimmen lassen und sich damit ein Meinungsbild einholen und erste Diskussionsgrundlagen schaffen. Auch ein kurzes Feedback zum aktuellen Wissensstand kann so erhoben werden! Die Abstimmung kann auch digital erfolgen, näheres dazu (inkl. Tool an der THGA) finden Sie in diesem Kurs zum Thema "ARS". Studierende werden somit direkt aktiv eingebunden und motiviert am Unterrichtsgeschehen teilzunehmen. Dies kann u.a. die Selbstwirksamkeit fördern und das Interesse am folgenden Lerngegenstand erhöhen!Weitere Ideen/Methodiken für kleine/große Gruppen finden Sie z.B. unter den nachfolgenden Links und später im Abschnitt "Methodenkoffer - Links & Literatur":Dübbelde, G. (2017): Aktivierende Methoden für Seminare und Übungen [09.01.2023]Dübbelde, G. (2017): Aktivierende Methoden für Vorlesungen und Seminare mit großen Gruppen [09.01.2023]

Sie können anfangs eine These oder auch eine Ausgangsfrage in den Raum stellen, die Studierenden abstimmen lassen und sich damit ein Meinungsbild einholen und erste Diskussionsgrundlagen schaffen. Auch ein kurzes Feedback zum aktuellen Wissensstand kann so erhoben werden! Die Abstimmung kann auch digital erfolgen, näheres dazu (inkl. Tool an der THGA) finden Sie in diesem Kurs zum Thema "ARS". Studierende werden somit direkt aktiv eingebunden und motiviert am Unterrichtsgeschehen teilzunehmen. Dies kann u.a. die Selbstwirksamkeit fördern und das Interesse am folgenden Lerngegenstand erhöhen!Weitere Ideen/Methodiken für kleine/große Gruppen finden Sie z.B. unter den nachfolgenden Links und später im Abschnitt "Methodenkoffer - Links & Literatur":Dübbelde, G. (2017): Aktivierende Methoden für Seminare und Übungen [09.01.2023]Dübbelde, G. (2017): Aktivierende Methoden für Vorlesungen und Seminare mit großen Gruppen [09.01.2023]Ziele und Transparenz

In der Einstiegsphase ist es auch empfehlenswert, kurz Ziele der Einheit und gewünschte Lernergebnisse zu kommunizieren bzw. zu skizzieren und somit Transparenz und Nachvollziehbarkeit herzustellen. Dies kann auch motivational bei den Lernenden einen Unterschied machen, Orientierung bieten und einen roten Faden erkennen lassen.Was soll in Ihrer Lerneinheit gelernt werden, welche Kompetenzen sollen als Lernergebnis zu Buche stehen und wie gliedert sich diese Zielsetzung in die Struktur Ihrer Veranstaltungsreihe?

In der Einstiegsphase ist es auch empfehlenswert, kurz Ziele der Einheit und gewünschte Lernergebnisse zu kommunizieren bzw. zu skizzieren und somit Transparenz und Nachvollziehbarkeit herzustellen. Dies kann auch motivational bei den Lernenden einen Unterschied machen, Orientierung bieten und einen roten Faden erkennen lassen.Was soll in Ihrer Lerneinheit gelernt werden, welche Kompetenzen sollen als Lernergebnis zu Buche stehen und wie gliedert sich diese Zielsetzung in die Struktur Ihrer Veranstaltungsreihe? -

Erarbeitungsphase

Was passiert in der Erarbeitungsphase?

In dieser Phase geht es

nach dem erfolgten Einstieg nun um konkrete Lerntätigkeit! Studierende bekommen Verantwortung übertragen und initiieren alleine, in Partner- oder Gruppenarbeit entsprechende Lernvorgänge. Es wird eine bestimmte Thematik, eine inhaltliche Fragestellung und/oder eine spezifische Aufgabe "erabeitet". Es kann hierbei ein Rückgriff auf Medien, Modelle, Formeln oder bisher erlernte Theorien erfolgen und z.B. unterschiedliche Lösungsansätze gewählt werden!Die Lehrkraft nimmt hierbei oftmals ein moderierende Rolle ein, gibt bei Bedarf Input und Hilfestellung und fördert nach Möglichkeit individuelle Lernprozesse und flexible Denk- und Lösungsansätze.Die Erarbeitungsphase ist ein zentraler Kern des Unterrichtsgeschehens, da der Lernprozess der Studierenden im Vordergrund steht! Sie kann in einen fließenden Übergang zur nachfolgenden Anwendungsphase münden, da eine starre Abgrenzung der Phasen (je nach methodischer Umsetzung) nicht immer zielführend sein kann. Je nach Literatur/Quelle werden die Phasen auch als eine "Arbeitsphase" zusammengefasst!

In dieser Phase geht es

nach dem erfolgten Einstieg nun um konkrete Lerntätigkeit! Studierende bekommen Verantwortung übertragen und initiieren alleine, in Partner- oder Gruppenarbeit entsprechende Lernvorgänge. Es wird eine bestimmte Thematik, eine inhaltliche Fragestellung und/oder eine spezifische Aufgabe "erabeitet". Es kann hierbei ein Rückgriff auf Medien, Modelle, Formeln oder bisher erlernte Theorien erfolgen und z.B. unterschiedliche Lösungsansätze gewählt werden!Die Lehrkraft nimmt hierbei oftmals ein moderierende Rolle ein, gibt bei Bedarf Input und Hilfestellung und fördert nach Möglichkeit individuelle Lernprozesse und flexible Denk- und Lösungsansätze.Die Erarbeitungsphase ist ein zentraler Kern des Unterrichtsgeschehens, da der Lernprozess der Studierenden im Vordergrund steht! Sie kann in einen fließenden Übergang zur nachfolgenden Anwendungsphase münden, da eine starre Abgrenzung der Phasen (je nach methodischer Umsetzung) nicht immer zielführend sein kann. Je nach Literatur/Quelle werden die Phasen auch als eine "Arbeitsphase" zusammengefasst!Beispiel: 6-3-5 Methode

Die 6-3-5 Methode ist eine Kreativitätstechnik zum Generieren von neuen Ideen.

So geht's:

Es werden 6 Teilnehmer*innen benötigt, die alle ein Blatt mit 3 Spalten und 6 Zeilen erhalten (also 18 Kästchen). In der ersten Runde schreibt jede Teilnehmer*in für das vorgegebene Problem drei Lösungsvorschläge/Ideen in die erste Zeile. Wenn dies von allen Teilnehmer*innen erledigt wurde, werden die Blätter an die nächste Teilnehmer*in weitergereicht und es müssen wieder drei Ideen aufgeschrieben werden (die zweite Zeile wird also vervollständigt). Die Beiträge sollen sich auf die Ideen der Vorgänger*in beziehen. Eine Spalte enthält also immer eine Idee, die von den nachfolgenden Teilnehmer*innen verändert und/oder weiterentwickelt wird. Daher auch der Name 6-3-5-Methode: 6 Teilnehmer*innen generieren je 3 Ideen und diese werden 5mal an die anderen Teilnehmer*innen weitergegeben.

So wird die Methode eingesetzt: Als Kreativitätstechnik lässt sich die 6-3-5 Methode in der Erarbeitungsphase der Lehrveranstaltung zur Sammlung und Aufbereitung von Ideen nutzen. Jede Idee ist erlaubt. Anders ist es mit Diskussionen, Kritik und Kommentaren. Auf diese sollte während der Ideenfindung verzichtet werden. Erst im Anschluss werden die Ideen vorgestellt und ggf. bewertet.

Umsetzung im digitalen Raum: Für den Einsatz in der Online-Lehre wird ein kollaboratives Tool benötigt. Steht kein solches Tool zur Verfügung, können die Ideen bspw. auch per E-Mail weitergereicht werden. Bei synchronen Veranstaltungen kann es sinnvoll sein, jeweils 6 Teilnehmer*innen in eine Teilgruppensitzung zu verschieben.

Weiterführende Informationen und Beispiele (analog wie digital) finden Sie z.B. bei der Hochschule Fulda! [09.01.2023] -

Anwendungs- und Transferphase

Was kennzeichnet die Anwendungs- und Transferphase?

Diese Phase, die sich nahtlos an die vorherige Erarbeitungsphase anschließt, kann man auch als Übungsphase bezeichnen! Studierende sollen nun das erarbeitete Wissen/die Problemlösestrategie anwenden und überprüfen!Das Transferieren von Gelerntem bedeutet, dass man das Gelernte auf neue Situationen, Probleme oder Aufgaben anwenden kann. Es geht also darum, dass man die Fähigkeit hat, das erworbene Wissen und die erworbenen Fähigkeiten auf neue Kontexte zu übertragen und somit eine größere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Umgang mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen zu erlangen.

Diese Phase, die sich nahtlos an die vorherige Erarbeitungsphase anschließt, kann man auch als Übungsphase bezeichnen! Studierende sollen nun das erarbeitete Wissen/die Problemlösestrategie anwenden und überprüfen!Das Transferieren von Gelerntem bedeutet, dass man das Gelernte auf neue Situationen, Probleme oder Aufgaben anwenden kann. Es geht also darum, dass man die Fähigkeit hat, das erworbene Wissen und die erworbenen Fähigkeiten auf neue Kontexte zu übertragen und somit eine größere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Umgang mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen zu erlangen.Einige Kompetenzen, die für den Transfer von Gelerntem entscheidend sind:

Metakognition: die Fähigkeit, über eigene Lernprozesse und das eigene Wissen nachzudenken und es auf neue Situationen anwenden zu können.

Problemlösungsfähigkeit: die Fähigkeit, Probleme zu erkennen, sie zu analysieren und sinnvolle Lösungen zu finden.

Kritische Denkfähigkeit: die Fähigkeit, kritisch und selbstständig zu denken, um Informationen zu bewerten und anzuwenden.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: die Fähigkeit, sich auf neue Aufgaben und Umgebungen einzustellen und schnell auf Veränderungen zu reagieren.

Kommunikationsfähigkeit: die Fähigkeit, Erkenntnisse und Ideen klar und überzeugend zu präsentieren und zu diskutieren.

Teamfähigkeit: die Fähigkeit, erfolgreich in einem Team zu arbeiten, um gemeinsam Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen.

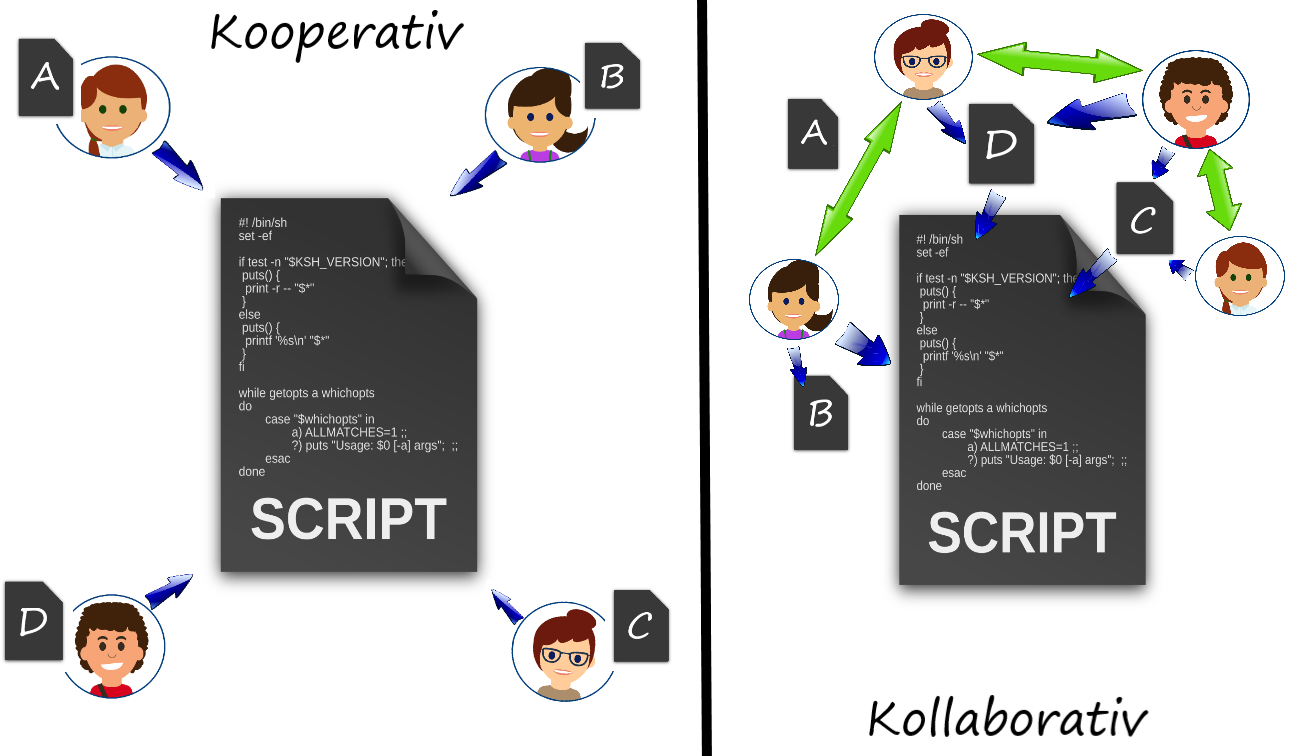

Es ist wichtig zu betonen, dass ein Transfer von gelernten Inhalten nicht immer automatisch und natürlich passiert, sondern es erfordert bewusste Anstrengungen von Lehrperson und Studierenden das erworbene Wissen in andere Situationen und Kontexte zu übertragen.Kooperative vs kollaborative Lehr- und Lernszenarien

Kooperatives Lernen und kollaboratives Lernen sind zwei verschiedene Ansätze, bei denen Studierende gemeinsam lernen, aber sie haben unterschiedliche Schwerpunkte und Ziele.

Kooperatives Lernen und kollaboratives Lernen sind zwei verschiedene Ansätze, bei denen Studierende gemeinsam lernen, aber sie haben unterschiedliche Schwerpunkte und Ziele.Kooperatives Lernen bezieht sich auf die Arbeit von Studierenden in kleinen Gruppen, in denen jeder Einzelne eine bestimmte Rolle hat und verantwortlich ist, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Jedes Gruppenmitglied bearbeitet separat eine Teilaufgabe, welche am Ende zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt werden!

Kollaboratives Lernen hingegen bezieht sich auf die Zusammenarbeit von Studierenden bei der Erarbeitung und dem Austausch von Wissen. Hierbei geht es darum, dass die Studierenden miteinander kommunizieren und diskutieren, um ihr Verständnis von einem Thema zu vertiefen und ihre Fähigkeiten in Teamarbeit und Problemlösung zu verbessern. Das Ergebnis entsteht im Gruppenprozess und wird gemeinsam bearbeitet, statt parallel!

Kurz beschrieben: Kooperatives Lernen betont die Zusammenarbeit, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, während kollaboratives Lernen die Studierenden ermutigt, miteinander zu kommunizieren und das erworbene Wissen auszutauschen, um ihr Verständnis von einem Thema zu vertiefen und die Fähigkeiten im Teamarbeit und Problemlösung zu verbessern.Aufgabenformate & -typen

Grundsätzlich gilt es zu überlegen, wie und über welchen Weg Sie als Lehrkraft spezifische Fragestellungen und Probleme formulieren und den Studierenden als Aufgabe übermitteln. Auch die Frage welches Medium zur Vermittlung dienlich ist bzw. verwendet werden kann ist in diesem Zusammenhang zu erörtern!Offene, halboffene und geschlossene Aufgaben unterscheiden sich in Bezug darauf, wie viel Freiraum die Studierenden bei der Bearbeitung einer Aufgabe haben und wie viele richtige oder mögliche Lösungen es gibt.

Offene Aufgaben: Offene Aufgaben erfordern von den Studierenden, dass sie selbstständig eine Fragestellung formulieren und eine Lösung finden. Beispiele hierfür könnten sein, ein eigenes wissenschaftliches Projekt zu entwickeln, eine eigene These aufzustellen und zu begründen oder eine eigene künstlerische Arbeit zu erstellen.

Halboffene Aufgaben: Halboffene Aufgaben geben den Studierenden einige Vorgaben oder eine bestimmte Richtung vor, innerhalb derer sie arbeiten sollen, aber lassen ihnen immer noch eine gewisse Freiheit bei der Lösungsfindung. Ein Beispiel wäre ein Essay zu einem bestimmten Thema oder ein Projekt, bei dem die Studierenden eine bestimmte Methode anwenden sollen, aber die Auswahl der Daten und Materialien selbst überlassen werden.

Geschlossene Aufgaben: Geschlossene Aufgaben geben den Studierenden klare Anweisungen und erfordern, dass sie aus bereits vorhandenen Informationen oder Materialien eine richtige Lösung finden. Beispiele hierfür sind Multiple-Choice-Tests, Lückentexte oder Aufgaben, bei denen Studierenden einen vorgegebenen Text analysieren sollen.

Im Hochschulbereich gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten für diese verschiedenen Aufgabenformate, je nachdem welche Art von Lernzielen und welche Art von Fähigkeiten die Studierenden entwickeln sollen. So kann man z.B. in naturwissenschaftlichen Fächern eher geschlossene Aufgaben nutzen, um die Kenntnisse der Studierenden im Bereich der Faktenwiedergabe zu überprüfen. Im Gegensatz dazu, kann man in einem Seminar zur wissenschaftlichen Methodik eher offene oder halboffene Aufgaben einsetzen, um die Studierenden dazu zu ermutigen, selbstständig eigene Fragestellungen zu entwickeln und zu untersuchen.Wie können Sie Aufgaben strukturieren/einordnen?

Es gibt es verschiedene Aufgabenformate, die unterschiedliche Ziele verfolgen und die Studierenden unterschiedlich herausfordern. Die folgende Übersicht gibt Ihnen einen Eindruck, wie sie Ihre Aufgaben einordnen können:

Reproduktionsaufgaben: Diese Aufgaben erfordern lediglich das Abrufen von Wissen, das bereits vorhanden ist, z.B. Multiple-Choice-Fragen, Zuordnungsaufgaben oder Lückentexte. Sie sind geeignet, um die Schüler auf die Grundlagen eines Themas vorzubereiten und ihr Wissen zu überprüfen.

Anwendungsaufgaben: Diese Aufgaben erfordern, dass die Studierenden das erworbene Wissen auf eine neue Situation oder ein neues Problem anwenden. Beispiele sind: Fallstudien, Simulationen oder Projektarbeiten. Sie fördern die Problemlösungsfähigkeiten und die Fähigkeit des Wissenstransfers.

Analyseaufgaben: Diese Aufgaben erfordern, dass die Studierenden eine bestimmte Situation oder ein bestimmtes Problem genau untersuchen und in ihre Bestandteile zerlegen. Beispiele sind: Durchführen von Experimenten, Durchführen von Textanalysen oder Grafiken lesen und interpretieren. Sie fördern die Fähigkeit zur kritischen Analyse und zum selbstständigen Denken.

Syntheseaufgaben: Diese Aufgaben erfordern, dass die Studierenden aus verschiedenen Informationen und Kenntnissen neue Ideen oder Konzepte entwickeln. Beispiele sind: Entwerfen von Experimenten, Entwickeln von Projekten oder Erstellen von Texten. Sie fördern die Kreativität und die Fähigkeit, neue Verbindungen herzustellen.

Evaluationaufgaben: Diese Aufgaben erfordern, dass die Studierenden die Qualität und die Gültigkeit von Informationen, Ideen oder Konzepten beurteilen. Beispiele sind: Bewerten von Argumenten, bewerten von Texten oder bewerten von Projekten. Sie fördern die Fähigkeit zur kritischen Bewertung und zur Selbsteinschätzung.

Es ist wichtig zu betonen, dass kein Aufgabenformat das andere ersetzen kann und dass eine Kombination verschiedener Aufgabenformate oft die besten Ergebnisse erzielt, da sie die Studierenden herausfordern und ihre verschiedenen Fähig- und Fertigkeiten benötigen bzw. diese ansprechen.Wie können Sie Ergebnisse der Aufgaben überprüfen und sichern?

Grundsätzlich können Sie die Ergebnisse bestimmter Aufgaben natürlich im Anschluss an die Anwendungsphase präsentieren lassen und im Plenum diskutieren und erörtern. Für eine mittel- bis längerfristige Ergebnissicherung (z.b. in Form der erworbenen Kompetenzen über die Anwendung von Wissen) eignen sich unterschiedliche Methoden, die Ihnen nachfolgend zusammengefasst werden:Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man in der Hochschule eine Ergebnisüberprüfung und Ergebnissicherung durchführen und sicherstellen kann. Einige Beispiele, die Sie nutzen können, sind:

Tests und Prüfungen: Tests und Prüfungen sind ein häufig verwendetes Mittel zur Überprüfung des Wissens der Studierenden. Sie können in verschiedenen Formen durchgeführt werden, wie z.B. Multiple-Choice-Tests, Schriftliche Prüfungen, Klausuren oder mündliche Prüfungen. Diese Form der Überprüfung ermöglicht es, das Wissen der Studierenden schnell und effektiv zu überprüfen und eine faire Bewertung sicherzustellen.

Projektarbeiten, Portfolio, Präsentationen: Projektarbeiten und Präsentationen ermöglichen es den Studierenden, das erworbene Wissen praktisch anzuwenden und die Fähigkeiten bzgl. Teamarbeit und Präsentation zu entwickeln. Es ermöglicht der Lehrkraft somit, die Studierenden in ihren Transferfähigkeiten zu beurteilen und zu sehen, wie diese ihr erworbenes Wissen letztlich anwenden können. Eine Portfolioarbeit ermöglicht es den Studierenden z.B., ihre eigene Arbeit während des Semesters oder des gesamten Studiums zu sammeln und zu reflektieren. Dies ermöglicht der Lehrperson, den Fortschritt der Studierenden im Laufe der Zeit zu verfolgen und ihre Leistungen sicherzustellen.

Selbst- und Peer-Assessments/Feedback: Selbst- und Peer-Assessments ermöglichen es den Studierenden, ihre eigene Leistung und die Leistung ihrer Kommilitonen zu beurteilen. Dadurch erfahren die Studierenden mehr über ihre eigenen Stärken und Schwächen und über die Arbeitsweise ihrer Kommilitonen, und können sich gegenseitig unterstützen. Kontinuierliches und konstruktives Feedback ist essentiell und optimiert Lernprozesse! Feedback ist ein wichtiger Bestandteil der Ergebnisüberprüfung und Ergebnissicherung, da es den Studierenden hilft nachzuvollziehen, was sie gut machen und wo sie sich verbessern können. Feedback kann sowohl formell als auch informell gegeben werden, z.B. durch Lehrkraft- oder Peer-Reviews.

Diversifizierung der Prüfungsformate: Eine Diversifizierung der Prüfungsformate sichert ab, dass Studierende in ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Lernstilen adäquat abgeprüft werden. So kann man zum Beispiel in einem Mathematikkurs eine mündliche Prüfung einsetzen, um die Studierenden in ihrer Problemlösungsfähigkeit abzuprüfen. Darüber hinaus kann man unterschiedlichen Zielgruppen (Teilzeit- oder berufsbegleitenden Studierende) auch z.B. zeit- und ortsunabhängige Prüfungsformate anbieten (z.B. über eine Lernplattform).

-

Schlussphase

Was macht eine gute Schlussphase aus und warum ist diese wichtig?

Der Abschluss einer Lehr- und Lerneinheit dient dazu, das erworbene Wissen, die Erkenntnisse und evtl. Fragen und Probleme aufzugreifen, in zukünftige Veranstaltungen überzuleiten und schließlich zusammenzufassen. Nutzen Sie die Schlussphase einer Veranstaltung zur Reflexion, für Feedback und weiterführende Informationen zum Lerngegenstand und ihrer Veranstaltungsreihe.Ein wichtiges Element ist dabei die Kommunikation mit Ihren Studierenden, in Form von Feedback und Evaluation!Regelmäßiges Feedback Ihrer Studierenden ist auch daher wichtig, da es Sie in Ihrem Tempo, dem sprachlichen Duktus und der Transparenz der Thematik korrigieren und/oder auch bestätigen kann. Dies kann auch anonym geschehen, wie es z.B. bestimmte Audience Response Tools (ARS) ermöglichen!Die folgenden Fragen sollen Ihnen Orientierung geben und Hilfe für eine didaktisch fundierte Schlussphase leisten:

Der Abschluss einer Lehr- und Lerneinheit dient dazu, das erworbene Wissen, die Erkenntnisse und evtl. Fragen und Probleme aufzugreifen, in zukünftige Veranstaltungen überzuleiten und schließlich zusammenzufassen. Nutzen Sie die Schlussphase einer Veranstaltung zur Reflexion, für Feedback und weiterführende Informationen zum Lerngegenstand und ihrer Veranstaltungsreihe.Ein wichtiges Element ist dabei die Kommunikation mit Ihren Studierenden, in Form von Feedback und Evaluation!Regelmäßiges Feedback Ihrer Studierenden ist auch daher wichtig, da es Sie in Ihrem Tempo, dem sprachlichen Duktus und der Transparenz der Thematik korrigieren und/oder auch bestätigen kann. Dies kann auch anonym geschehen, wie es z.B. bestimmte Audience Response Tools (ARS) ermöglichen!Die folgenden Fragen sollen Ihnen Orientierung geben und Hilfe für eine didaktisch fundierte Schlussphase leisten:- Haben Sie die heutige Thematik für Ihre Zielgruppe verständlich zusammengefasst?

- Haben sich evtl. außerplanmäßige Themen aufgetan bzw. sind erforderlich geworden?

- Welche Anknüpfungspunkte sehen Sie für kommende Veranstaltungen?

- Gibt es noch offene Fragen und/oder Verständnisprobleme der Studierenden?

- Sind die aus Ihrer Sicht formulierten Feinziele der Einheit erreicht?

- Gibt es Anlass für eine Veränderung/Anpassung kommender Veranstaltungen oder der Feinziele?

- Möchten Sie die Lerneinheit nochmal direkt und/oder nachträglich evaluieren lassen?

- Gibt es Materialien, Links oder sonstige Hilfsmittel, die Sie den Studierenden noch zukommen lassen möchten und wie?

Einige dieser Fragen lassen sich direkt in der Schlussphase klären oder eben nachträglich (Selbst-/Fremdreflexion) über entsprechende Reflexionen, Umfragen oder Feedbackbögen eruieren! Der Aufwand ist bei guter Vorbereitung und gutem Zeitmanagement relativ gering, die Ergebnisse aber überaus wertvoll und zumeist erkenntnisreich! Überlegen Sie sich auch, ob Sie die gewonnenen Erkenntnisse für sich archivieren und für zukünftige Konzeptionen abrufbar machen möchten!An der THGA haben Sie aktuell als Lehrkraft z.B. die Möglichkeit Abfragen unmittelbar oder auch orts- und zeitunabhängig durchführen zu lassen! Weitere Informationen finden Sie hier! [10.01.2023] -

Methodisch-didaktisch vermitteln - Ein Fazit

20 inspirierende Lehrkonzepte aus verschiedenen Disziplinen hat Dr. Tina Claßen in diesem Arbeitspapier veranschaulicht [26.07.2023] -

Methodenkoffer - Links & Literatur

Hilfreiche Links und Ideen aus der Praxis:

Classen, T. J. (2023): Code statt Kreide: 20 inspirierende Lehrkonzepte für das digitale Zeitalter. HFD-Arbeitspapier 70. Berlin: Hochschulforum Digitalisierung [26.07.2023]Dübbelde, G. (2017): Aktivierende Methoden für Seminare und Übungen [09.01.2023]Dübbelde, G. (2017): Aktivierende Methoden für Vorlesungen und Seminare mit großen Gruppen [09.01.2023]Hoffmann, S.-G., Kiehne, B. (2016): Ideen für die Hochschullehre - Ein Methodenreader. In: Mörth. M. (Hrsg.): Fokus gute Lehre – Transferideen aus den Berliner Hochschulen; Band 1. Universitätsverlag TU Berlin. (09.01.2023)Reich, K. (Hg.): Methodenpool. In: url: http://methodenpool.uni-koeln.de [09.01.2023]Scholz, L. (2020): Methoden-Kiste. In: Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) (Hrsg.): Thema im Unterricht. 9.Auflage, erschienen am 25.03.2020; Bonn. [09.01.2023]Methodensammlung der Universität Koblenz-Landau [09.01.2023)Lehre laden - Downloadcenter für inspirierte Lehre der RUB [09.01.2023] -

Lehr- und Lernräume

Welche Lehr- und Lernräume gibt es?Grundsätzlich sollte man hier zwischen physischen, virtuellen und hybriden Lehr- und Lernräumen unterscheiden!Je nach gewählter oder evtl. vorgegebener Variante gibt es unterschiedliche Bedingungen, die es zu beachten gilt und für Ihre Vorstellung und Durchführung vom Lehr- und Lernszenario wichtig sein können!Die reine Präsenzlehre (vor Ort) rückt tendenziell immer mehr in den Hintergrund und wird von Mischformaten abgelöst bzw. um größere digitale Anteile ergänzt/erweitert!Mehr Informationen zu dieser Entwicklung und den dazugehörigen Szenarien finden Sie hier! [11.01.2023]Folgende Merkmale kennzeichnen physische Räume:

Welche Lehr- und Lernräume gibt es?Grundsätzlich sollte man hier zwischen physischen, virtuellen und hybriden Lehr- und Lernräumen unterscheiden!Je nach gewählter oder evtl. vorgegebener Variante gibt es unterschiedliche Bedingungen, die es zu beachten gilt und für Ihre Vorstellung und Durchführung vom Lehr- und Lernszenario wichtig sein können!Die reine Präsenzlehre (vor Ort) rückt tendenziell immer mehr in den Hintergrund und wird von Mischformaten abgelöst bzw. um größere digitale Anteile ergänzt/erweitert!Mehr Informationen zu dieser Entwicklung und den dazugehörigen Szenarien finden Sie hier! [11.01.2023]Folgende Merkmale kennzeichnen physische Räume: Physische Lehr- und Lernräume beziehen sich auf traditionelle Klassenzimmer, Seminarräume oder Hörsäle, in denen Unterricht und Lernen vor Ort stattfinden. Diese Art von Umgebung umfasst in der Regel einen physischen Raum, in dem Studierende und Lehrperson zusammenkommen, um miteinander zu interagieren.Für Sie als Lehrperson ist es vorab wichtig, sich über folgende Merkmale zu informieren:

Physische Lehr- und Lernräume beziehen sich auf traditionelle Klassenzimmer, Seminarräume oder Hörsäle, in denen Unterricht und Lernen vor Ort stattfinden. Diese Art von Umgebung umfasst in der Regel einen physischen Raum, in dem Studierende und Lehrperson zusammenkommen, um miteinander zu interagieren.Für Sie als Lehrperson ist es vorab wichtig, sich über folgende Merkmale zu informieren:- Raumtyp (z.B.Seminarraum, Vorlesungsraum, Labor, Bibliothek)

- Ausstattung und Infrastruktur (z.B. technische Ausstattung, WLAN, Möblierung)

- Qualität und Atmosphäre (z.B. Lichtverhältnisse, Akustik)

- Verfügbarkeit (z.B. Einbettung in den Campus, Nähe zu anderen Räumen)

Folgende Merkmale kennzeichnen virtuelle Räume: Virtuelle Lernumgebungen beziehen sich auf digitale Räume, in denen Unterricht und

Lernen online stattfinden. Diese Art von Umgebung kann virtuelle

Klassenzimmer, Webinare oder Online-Kurse umfassen und ermöglicht es

Studierenden und Lehrpersonen, mithilfe verschiedener Technologien (wie u.a. Videokonferenzen oder webbasierten Tools) auf Distanz miteinander zu

interagieren. Für Sie als Lehrperson ist es vorab wichtig, sich u.a. über folgende Fragen zu informieren:

Virtuelle Lernumgebungen beziehen sich auf digitale Räume, in denen Unterricht und

Lernen online stattfinden. Diese Art von Umgebung kann virtuelle

Klassenzimmer, Webinare oder Online-Kurse umfassen und ermöglicht es

Studierenden und Lehrpersonen, mithilfe verschiedener Technologien (wie u.a. Videokonferenzen oder webbasierten Tools) auf Distanz miteinander zu

interagieren. Für Sie als Lehrperson ist es vorab wichtig, sich u.a. über folgende Fragen zu informieren:- Welche Möglichkeiten gibt es an Ihrer Hochschule virtuell zu unterrichten (Tools, Lizenzen, Ausstattung etc.)

- Infrastruktur und Technik allgemein (Verfügbarkeit, Zugang etc.)

- Haben Sie Erfahrungen mit "Online-Lehre", wo brauchen Sie vielleicht noch Unterstützung?

- Welche Medien kennen Sie und wollen Sie konkret einsetzen?

- Kennen Sie das Copyright, Urheberrecht und die DSGVO?

- Wie gestalten Sie Interaktion, Partizipation und Feedback online?

- Möchten Sie die Veranstaltung aufzeichnen, dokumentieren, bearbeiten, archivieren?

Im Zuge einer reinen Online-Lehre ergeben sich viele weitere Fragestellungen und Herausforderungen, Hilfestellungen und Tipps aus der Praxis finde Sie u.a. in diesem Kurs [11.01.2023]!Folgende Merkmale kennzeichnen hybride Räume: Hybride ("vermischte") Lehr- und Lernräume beziehen sich auf eine Kombination aus physischen und virtuellen Lernumgebungen. In dieser Art von Umgebung finden einige

Teile der Lehre vor Ort und andere Teile online statt.

Dies kann auch gleichzeitig (synchron/live) geschehen, wenn Studierende entweder online, oder auch vor Ort Zugang zu einer Veranstaltung haben! Streng genommen ist dies auch der Unterschied zum "Blended"-Learning, wo es klar voneinander getrennte Präsenz- und Onlinephase gibt! Häufig wird hybride Lehre synonym mit Blended Learning verwendet, was fachlich allerdings nicht korrekt ist und hier entsprechend auch unterschieden wird! Ergänzend zu den didaktischen, rechtlichen und technischen Fragestellungen der virtuellen Lehre oben, sollten Sie sich noch über folgende Punkte Gedanken machen:

Hybride ("vermischte") Lehr- und Lernräume beziehen sich auf eine Kombination aus physischen und virtuellen Lernumgebungen. In dieser Art von Umgebung finden einige

Teile der Lehre vor Ort und andere Teile online statt.

Dies kann auch gleichzeitig (synchron/live) geschehen, wenn Studierende entweder online, oder auch vor Ort Zugang zu einer Veranstaltung haben! Streng genommen ist dies auch der Unterschied zum "Blended"-Learning, wo es klar voneinander getrennte Präsenz- und Onlinephase gibt! Häufig wird hybride Lehre synonym mit Blended Learning verwendet, was fachlich allerdings nicht korrekt ist und hier entsprechend auch unterschieden wird! Ergänzend zu den didaktischen, rechtlichen und technischen Fragestellungen der virtuellen Lehre oben, sollten Sie sich noch über folgende Punkte Gedanken machen:- Welche Formate von "Mischlehre" kennen Sie und möchten Sie umsetzen?

- Soll Ihre Veranstaltung sowohl einem Online-, als auch einem Präsenzpublikum zugänglich sein?

- Wie gestalten Sie eine ausgewogene Interaktion und Partizipation beider Gruppen?

- Möchten Sie doch klar voneinander getrennte Online- und Präsenzphasen? ("Blended"; "Flipped Classroom")

- Nutzen Sie eine interne Lernplattform und wie stellen Sie Ihren Kurs dort auf? (Bsp. Moodle an der THGA

Die unterschiedlichen Herausforderungen und Fragestellungen werden u.a. in diesem Kurs zur Mediendidaktik oder zum Thema E-Learning auch nochmal aufgegriffen und leisten Ihnen Unterstützung bei entsprechenden Konzeptionen!Akzeptanz und Umsetzung hybrider Szenarien sind oftmals auch abhängig von der Haltung des jeweils lehrenden Individuums und verlangen eine "Neuausrichtung der professionellen Selbststeuerung" (Gundermann, 2022) -

3. Durchführung

Wie gelingt Ihnen nun eine didaktisch-methodisch gute Veranstaltung?

Neben den im vorherigen Abschnitt erläuterten, methodischen Umsetzungsmöglichkeiten von Lehre, geht es hier vor allem um Sie und Ihre Lehrkompetenz! Was macht eine gute Vermittlung aus, welche motivationalen und emotionalen Faktoren spielen hierbei ein Rolle und welche Rolle nehmen Sie als Lehrperson dabei eigentlich ein?Studierende sollen Interesse am Lerngegenstand entwickeln, die Relevanz der Thematik für sich erkennen und motiviert werden, sich mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen. Diese Motivation herzustellen und über Aktivitäten und Aufgaben zu fördern, obliegt auch Ihnen als Lehrperson!Ausgangsfrage:Wie sehen Sie sich als Lehrperson (in welcher Rolle) und welche Stärken und Schwächen haben Sie diesbzgl.? Neben der Selbstreflexion hilft hier auch sicherlich der Blick von außen und Feedback von Freunden, Kolleg*innen und Ihrer Zielgruppe, den Studierenden, selbst! Wie gut gelingt es Ihnen z.B. durch Körpersprache, Mimik, Gestik und sprachlichen Duktus Ihre Inhalte zu vermitteln und Ihr Publikum zu aktivieren und zu motivieren?Einige grundlegende Tipps und Empfehlungen sollen Ihnen nachfolgend als Hilfestellung dienen...

Neben der Selbstreflexion hilft hier auch sicherlich der Blick von außen und Feedback von Freunden, Kolleg*innen und Ihrer Zielgruppe, den Studierenden, selbst! Wie gut gelingt es Ihnen z.B. durch Körpersprache, Mimik, Gestik und sprachlichen Duktus Ihre Inhalte zu vermitteln und Ihr Publikum zu aktivieren und zu motivieren?Einige grundlegende Tipps und Empfehlungen sollen Ihnen nachfolgend als Hilfestellung dienen... -

Präsentieren & Moderieren

Warum sind Moderations- und Präsentationsfähigkeiten wichtig?

Als

Lehrperson gilt es Inhalte anschaulich, interessant und auch inspirierend zu vermitteln! Dies kann über eine gute Präsentationsfähigkeit von Inhalten gelingen, aber auch über eine didaktisch-methodische Moderation von Erarbeitungs- und Anwendungsphasen innerhalb einer Lerneinheit!

Lehrperson gilt es Inhalte anschaulich, interessant und auch inspirierend zu vermitteln! Dies kann über eine gute Präsentationsfähigkeit von Inhalten gelingen, aber auch über eine didaktisch-methodische Moderation von Erarbeitungs- und Anwendungsphasen innerhalb einer Lerneinheit!Dies hat Alles sehr viel mit der Art der Kommunikation und der eigenen Rolle dabei zu tun! Eine verständliche Kommunikation ist gekennzeichnet durch Klarheit, Einfachheit und Präzision.

Sie sollte auf dem Verständnis des Empfängers aufbauen und es ermöglichen, das Gesagte schnell und eindeutig zu verstehen.Dazu kann es gehören, dass man die Sprache und das Tempo dem Niveau des Empfängers anpasst und z.B. Fachterminologie erklärt. Auch die Verwendung von anschaulichen Beispielen, Analogien und Metaphern kann dazu beitragen, die (Lern-)Botschaft besser verständlich zu machen.

Der Moderationsfähigkeit kommt gerade durch den "shift from teaching to learning" und aufgrund des selbstregulierten Lernens eine neue Bedeutung zu! Lernprozesse sind flexibler geworden, Grundlagenwissen wird häufig selbstständig erarbeitet und z.B. zeit- und ortsunabhängig über eine Lernplattform zur Verfügung gestellt. Lehrende stellen entsprechendes Lehr- und Lernmaterial zusammen, bereiten es medial auf und nutzen die Präsenzphasen vermehrt für Vertiefungen und konkrete Anwendungsszenarien. Gruppenarbeit, Teamfähigkeit und das kollaborative, agile Arbeiten sind dabei wichtige Eckpfeiler und werden auch in der Berufswelt stärker forciert und eingefordert!